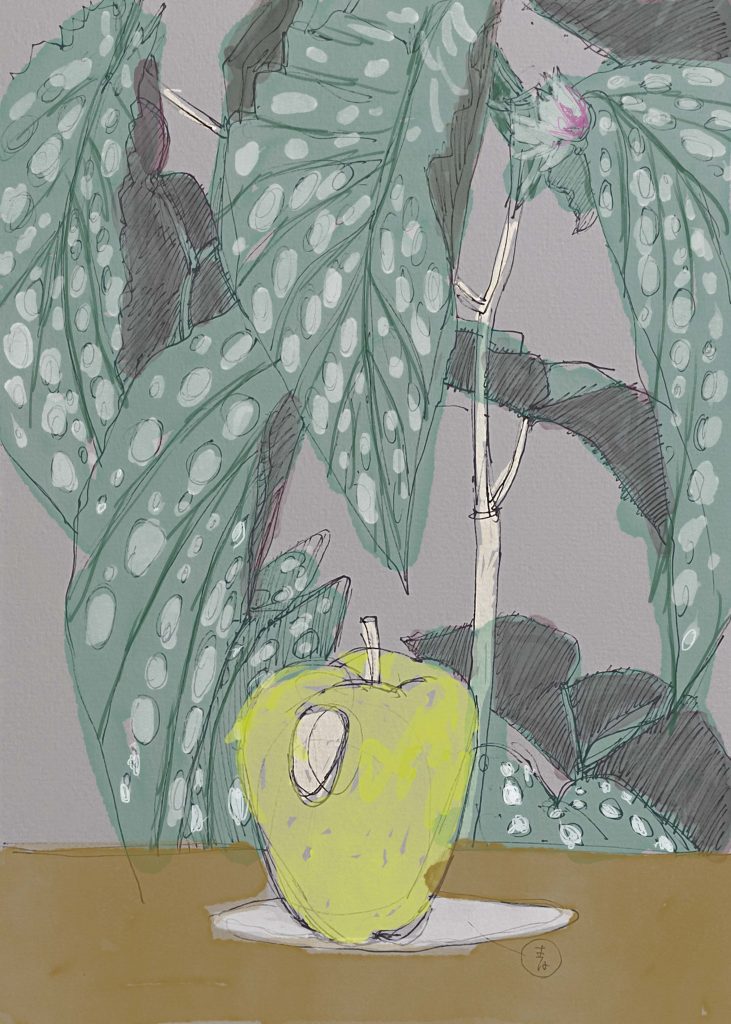

「 Apple 2020」 2020 Tempera,Aqyla on canvas

「 Apple 2020」 2020 Tempera,Aqyla on canvas

「青いカモメ展」は20日、コロナ下無事(?)終了。私は未完成作品を出品してしまったので、遅ればせながらこの場で完成作を出品します(あまり変わりませんが)。

私的には、「Apple」のシリーズともいえる作品をずっと続けてきました。これが一つの結果と言うほどのものはありませんが、そろそろこれまでの試行錯誤を整理して、総合的な作品を目指していこうと、この作品の前後から考えていました。

今年いっぱいはこのような作品を見る機会が多いと思いますが、すでにいくつかの小品で総合化を試みていますので、それらの試作、失敗作もこれから登場するはずです。期待?してください。

青いカモメ展に戻りますが、「失敗すること」の大切さを今回も感じました。「面白い」と感じられた作品はどれも「失敗と紙一重」か、「失敗の中に面白い試みがある」「失敗とも気づかない」ような作品ばかりでした。多(少)の失敗を認める大らかさと、自分本位の好奇心が「失敗の原因」ですが、そういう意味では、失敗こそ、その人らしさの原点であると私は考えています。

絵画史上のすべての名作は、「それ以前の名作」の前には「大失敗作」ばかりです。絵画史とは「失敗史」そのものなのです。バロックの絵画は、今でこそ絵画の黄金時代と呼ばれていますが、「バロック」という言葉自体、「野蛮な」「奇妙な」という意味を持つ語です。当時は「変な絵だなー」と思われていたのです。

「青いカモメ展」では、もっと変な絵(もちろん自分から変だなどとは思わないでしょうが)をいっぱい描きましょう。新しい絵を描きましょう。でも、「新しい」とは何でしょうか。それは自分にとって「普通で、自然で、面白い」ということです。ただし、「普通」「自然」という意味が、他人の決めた尺度ではなく、あくまで「自分にとって」ということが条件です。ことばは簡単そうですが、これを実現することは、決してたやすくはありません。

ここで「高齢者」という言葉を開き直り的に使いましょう。もう先が長くない。なんだかんだと言いながら、ここまでしぶとく生きてきた。今さら、この先も他人目線の絵を描いていたら、死んでも死に切れないのではありませんか?お孫さんや、ひ孫さんをかわいく描いてあげたって、どうせ義理でしか喜んでくれません。それより、新星爆発じゃないけれど、もう一踏ん張りして、バクハツして死んだ方が楽しくないでしょうか?きっと子どもさんも、お孫さんも「じっちゃん、ばっちゃん、やりたいことやって死んだわ。うらやましー」って、尊敬すると思いますけど。