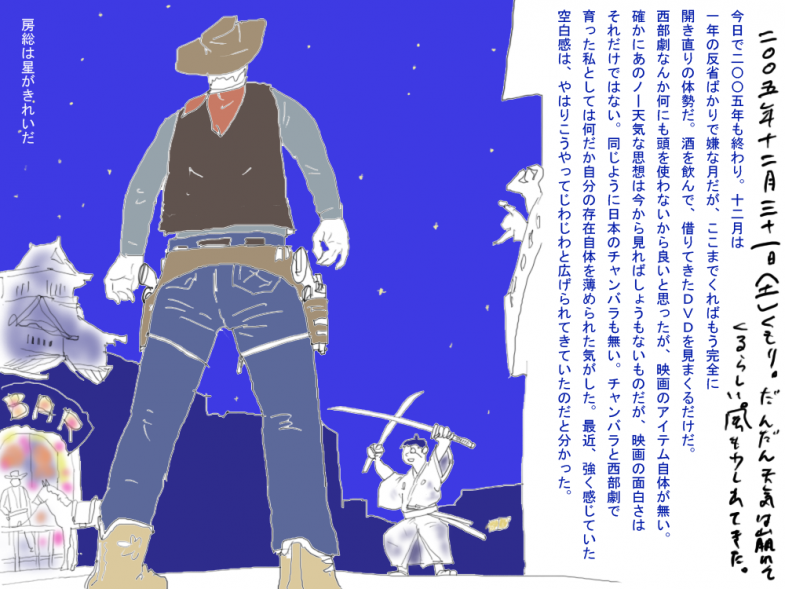

20年ほど前はこんなふうなCG絵日記だった(データからコピー。その前の絵日記はスケッチブックに描いていた)。それまで日記というものには文字どおりの三日坊主だった筆不精のわたしだが、息子が自分で日記を書けるようになるまでは、親のわたしが書いといてやろうと始めた絵日記だった。

まだ文字の読めない本人に毎朝見せるためには絵を描くのが手っ取り早かったからだが、やってみると自分のことを書かない絵「日記」は私自身にとっても余分なプレッシャーがなく、彼を主人公にしたホームページ兼絵日記は、彼が幼稚園に入る直前から中学を卒業するまでのあいだ、予想外に面白く続けることができた。

友人の美術家が、自分の息子の幼稚園への事務的な連絡帳を、世界にたった一冊の、楽しく、面白く、貴重な成長の記録として劇的に再創造してしまっているのを見せられ、大きな刺激を受けたのがきっかけだった。

息子はパソコンが「生まれつき?」得意で、彼が幼稚園の年長さんの頃には、すでに彼はわたしの「パソコンの先生」であった―というのは事実である。ローマ字入力の必要上、「あいうえお」とアルファベットを彼に教えたのはわたしだが、そこから彼は自力でインターネット上を検索し、必要な知識をどんどん吸い込んでいった。

“Press any key” という字がパソコンの画面上に現れた時、幼稚園児だった彼は「これはどこかのキーを押せって意味だよ」と即座に言ったのをわたしは聞き直した。当時のパソコンはwindows 3.0 か 3.1 だったはず。爆発的に広がった windows 95 の3年か4年前である。英単語などまだひとつも知らないくせに、感覚だけですでに多くの英文の意味を理解し、使っていたのは、今考えてもすごいと思う。

でも、じつはそんなふうな体験をする親はたくさんいるのではないか。いや、むしろほとんどの親がそうなのではないか、と思う。子どもの能力は桁外れである。まるで人間サイズのIPS細胞だ。何にだってなれる、けっしてオーバーでなく。わたしたち親の側だって、子どものときはきっとそうだったのだ。

―でも、なぜその能力を伸ばすことが出来なかったのか―ひとつは親の責任である。もう一つは社会の責任だが、このふたつを切り離して考えることは無意味だ。そのことを言い換えれば、こどもの能力を奪うのは親を含む社会環境だということになる。

ただし、それは現在の環境という目先だけのものではなく、歴史、民俗などの時間軸を含むものから、思想・教育などの人文的な環境軸、生まれ育った自然環境などの空間軸などの一切を含む巨大、強大なものだ。「親の責任」と書いたが、そういう巨大なものの中でもがきながらほんの少し環境を変えるのだって、親個人にとっては重すぎるほどに大変なことなのだ。

だからといって、「仕方ない」では済まされない。すでに高齢である自分たちを含め、すべての人々の「何にでもなれる」未来がそこにかかっている以上、少しずつでも変えていく以外に途はないのも事実である。

無力に近いがゼロではないことを信じつつ、無限大とも思われる遠くへ蟻の一歩を進む。

宇宙探査機「はやぶさ」が6年以上かけて1億5千万㎞の彼方にある小惑星「りゅうぐう」を往復してきたことは多くの人々に感動を与えた。その「はやぶさ」はすでに次の10年を新たな小惑星に向かって進んでいる。うっかりすると、はやぶさが再び地球に変える前にわたしたちはもうこの世にいないかもしれないが、そうやって人が少しずつ何かを変えていることもまた事実。ローマへの道も一歩から。ローマは「りゅうぐう」より近い。