「2022の新しい旅」といいつつ、やっていることはとりあえず 2021年の後始末。こんなものを仕上げたからってどうということはないのに、片づけないと昨日の靴下を今日も穿く感じでなんとなく気持ち悪いのだ。そのうえそれを見せるなんて、靴下どころか洗濯前のパンツを見せるようでもっとおぞましいのだが、今日の制作はそれしかなかったという自分への「戒め」だったりする(オレはもしかするとマゾヒストだったのか?)。

“マゾヒスト”ついでに言うと、それに近い感覚はすでにほとんどの日本人に体質化しているのではないか?と常々思っている。考えてごらんよ、たとえば「忖度(そんたく)」。だいぶ前に話題になったルース・ベネディクトの「菊と刀」、数年前に流行語になった「空気を読む」なんて考えてみると、江戸時代どころか飛鳥時代頃まで遡れる、同じ精神構造なんじゃない?いわば日本人のDNA。これは簡単には変わらないぜ。

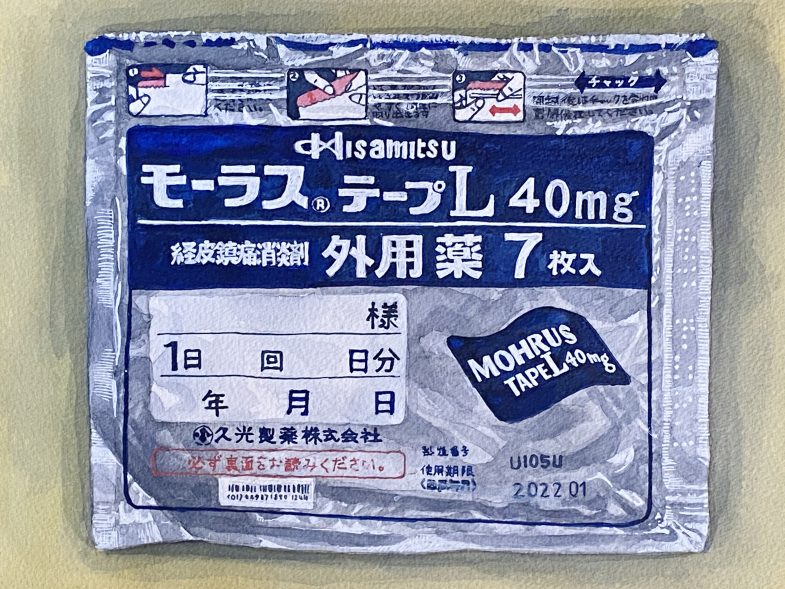

脱線し過ぎだ。 ―要するにCGでやったことを油彩でもやってみたってえだけのことじゃねえか。でもよう、油絵具という「実材」を使うと、たとえば関節の病気があればそれがはっきりと絵に現れっちまう。CGにだってそれはあるはずだが、それを見抜くようなCG眼を望むってのはけっこう難しいんじゃねえかな。―要するに、コンピューターで描くのと、油絵具で描くのは同じじゃねえかもって言いてえだけなんだが。

「そんなこと当然だろ?」―ほんとに「当然」って解る?今のコンピューターを馬鹿にしてはいけないよ―また、脱線だ。えーーっと、「本線」ってどこだっけ?