世界は目まぐるしく動いている。あるものは更に進歩し、けれど、あるものは退化もしくは逆行する。世界はそうやっていろんな方向へ動いている。だから、同じところにとどまっているつもりでも、相対的にその動きの中にいることになる。

でも、それは現在の地球での話。時間も空間も、ある意味では人類の発明品だ。この地球もやがて物理的に崩壊して宇宙の塵となり、どこかに新しい生命が生まれれば、そこからまた「新しい」時間と空間が生まれる「可能性」がある。天文学者によれば、現在の人類と同じような進化を遂げる確率は、ほぼゼロに近いらしいけれど。

つまり、わたしたち、いや、いま地球上にあるすべての生命が「奇跡」の中に在ると言っても過言ではない。けれど、その奇跡の中を見ると、矛盾だらけ。完ぺきなものなど何一つないことは顕かだ。それなのに、さらにその一部に過ぎない「人類」だけが、ひとつの正解を巡って、自らの正当性性を主張して殺し合っている。それ自体が矛盾であることに気づこうとしない。

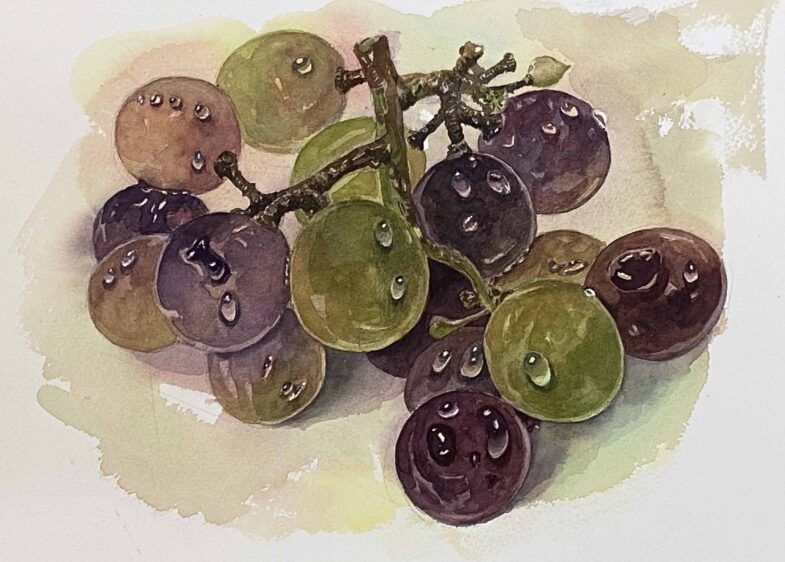

人類だけが時間を「所有」できる。「わたしの時間」。それがいかなる奇跡であるか、死ぬ前にもういちど考えてみるのは悪いことではない、と思う。たとえそれがちょっと辛くても。「棚の静物」。何も描いてはいないが、そこにわたしの時間が残っている。