おはようございます。今日は2023年7月9日日曜日。ちょっと曇って蒸し暑い日です。ニュース?天気予報を見ると島根、山口など日本海側から九州北部にかけ、大雨になっているようです。自然災害ですからやむを得ない面もありますが、防げる部分は被害が小さく済んで欲しいと思います。

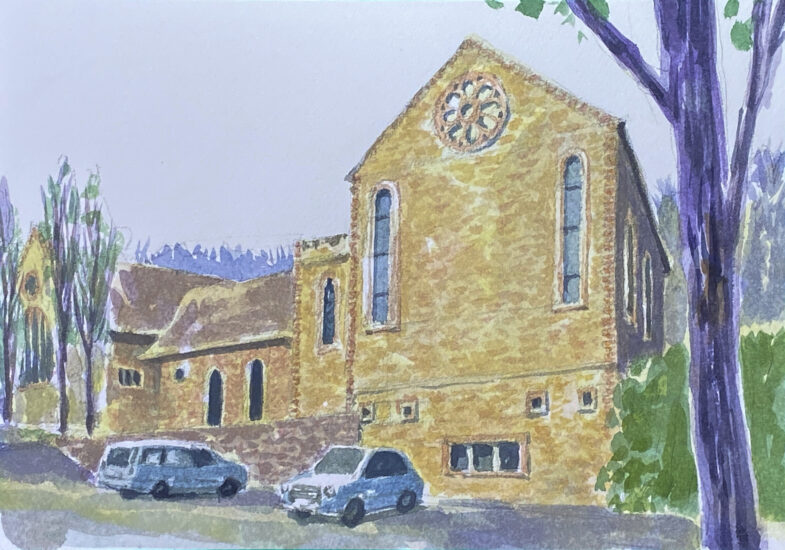

火曜日水彩クラスでのデモ制作です。教室では仕上がりませんでしたので、帰宅後完成まで描いてみました。ここでは色の対比、とくに補色の対比をサブテーマにしています。補色というのは「お互いに引き立て合う2色の関係」を指す語ですが、この場合は黄色の壁と、木や建物の周囲全体の紫との関係がそれにあたります。撮影もしましたので、いずれYouTubeにアップするつもりです。

補色の説明を補足しておくと、考え方としてはいわゆる三原色(赤、green、黄)のうち2つを混ぜた色と、残った一つが補色の関係になる、と覚えておけばだいたい作れるようになります。よく知られているように、青と黄色を混ぜれば緑になり、その緑と赤が補色の関係になる、ということです。現実には絵具または光をつかうことになり、それぞれ全く異なる混合色になります。絵の具の場合でも、たとえば赤のなかにも性質のかなり異なる「赤」が何種類もあり、さらにインクや油絵具、水彩絵の具のような素材の違いもあって、組み合わせ方は無限にあると言っていいでしょう。However、基本的な考え方はいま述べた通りです。

色だけでなく、もちろん白と黒のような明暗の対比もあります。「対比」の概念はさらに、絵画などのビジュアル系だけでなく一般にも広く理解、使用されていて、あらゆる「比較」の場で意識的、無意識的に使われています。「あのひとは背が高い」というとき、それは自分もしくは周囲と比べているわけですし、「あのひとは美しくなった」というときはその人の過去、もしくは同年代の他の人に比べて、という風に比べていることになります。「対比」は「比較」の中心と言っていいかと思います。

「対比」と対比させられる概念に「調和」というのがあります。美術の世界では「調和」のなかに「対比」が含まれる感じですが、考えようによっては逆のようにも見えますね。

「比較する」ことは人間の大きな知恵です。その素晴らしい発展は「定規・物差し」の発明に現れました。それがあらゆる分野での概念の共有を経て、現在のAIにまで繋がっていることを考えるのも面白いですね。