*זהו סיפור בדיוני。

עצור את הכיתה פעם אחת、חזרתי שוב。

לא הייתה שום סיבה מיוחדת להפסיק、גם אני לא חזרתי מסיבה ברורה。אם הייתי צריך לומר、מכיוון שמישהו בכיתה שלי הזמין אותי לחזור (להדביק מחדש?)、זו לא סיבה。

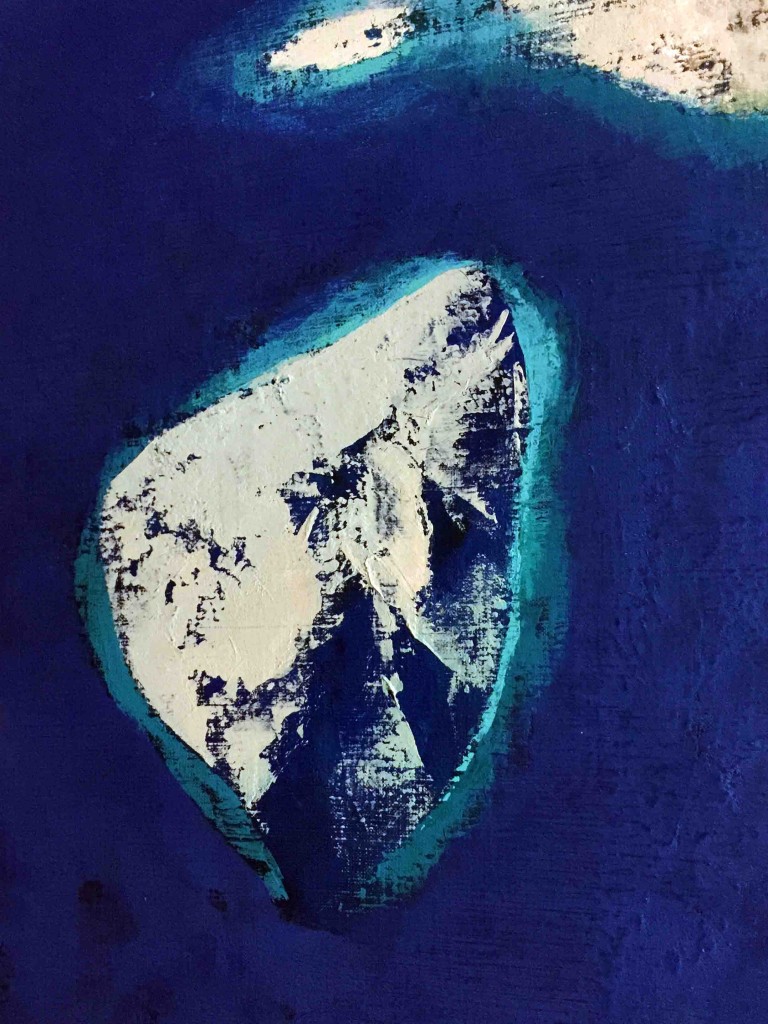

למדתי בכיתה במשך 10 שנים.。כמעט שום היעדרות。ציירתי גם תמונה די גדולה.。למה אנשים לומדים、זה לא נכלל בתחרויות או משהו כזה。המורה אפילו לא אמר שהוא צריך לתת לי את זה。רציתי גם לתת את זה קצת、זה אפילו לא היה אגרסיבי。בַּיִת、זה לא היה חוסר שביעות רצון。למה אנשים לומדים、איכשהו、האוויר מתנקז לאט מהבלונים、איבדתי פתאום את רגשותיי。

יש לי את הכוח。עָדִין、עָדִין。אפילו אחרי שהפסקתי מהכיתה, היה לי הרצון לצייר.、הנה זה、אם לא אומרים לך את זה, לא תהיה לך תחושת כוח חזקה.。10האם זו האינרציה של השנה?。

אם אתה לא מצייר תמונה、רעיונות עולים בראש。כשאני מצייר、היה לי מספיק להתמודד עם התהליך ממש מולי。אני לא יכול לחשוב על זה。מוזיקה היא גם הקול שלהם、כשעולה רעיון, אני רוצה לצייר אותו。כשאתה מתחיל לצייר、איפה אתה לא יכול לעשות את זה、בטח תכירו מה לא בסדר מייד.、אפילו את עצמי。למה אנשים לומדים、אני לא יודע מה לעשות。אתה לא יכול להשאיר את זה לבד、האם זה נקרא אישיות?。

אז זה לא כאילו אני חוזר。איכשהו。למה אנשים לומדים、אני חושב להקים תחרות בפעם הבאה。אין לי רצון לנצח או לנצח.、אני חושב שאשתדל קצת קשה。למה אנשים לומדים、אם תבחר, אתה עלול למצוא את עצמך מרגיש אפילו גבוה יותר.、חחחח。