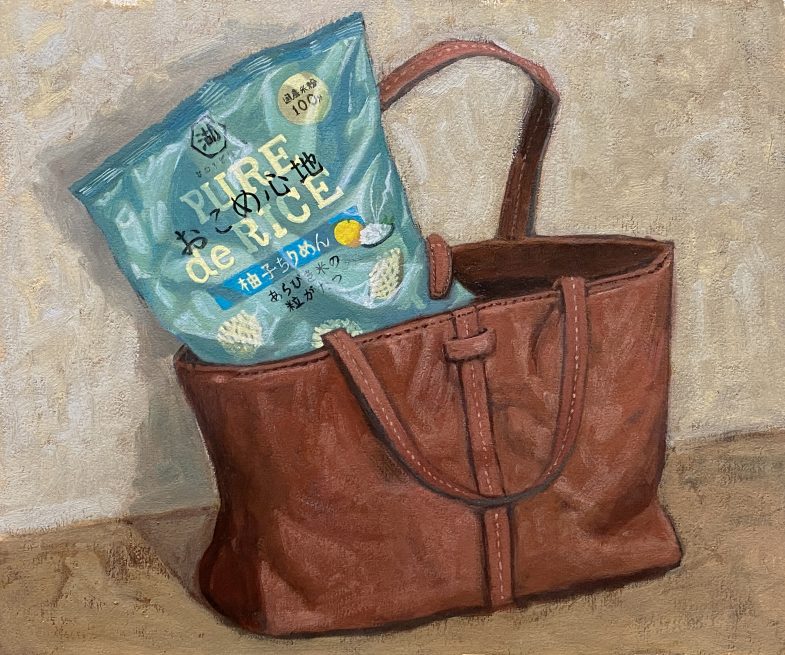

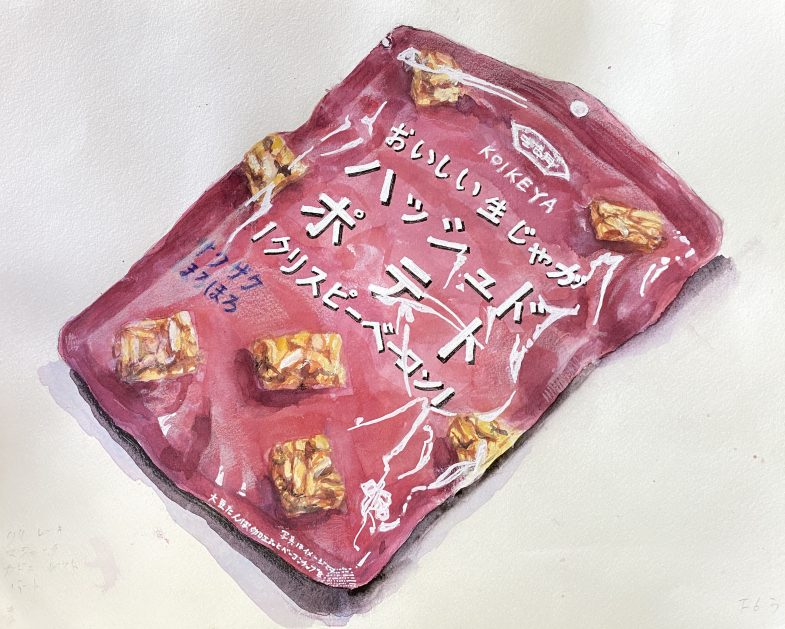

水彩教室の生徒さんの習作です。最近急にクラスごとにやり始めた、「写真的」「どこにでもある」商品シリーズ?の、イラスト画にも通じる習作の一点(その経緯についてはすでに書いてあるので繰り返しません)。あれこれ言うより先に、อันดับแรก、ずいぶん頑張って描いていると思いませんか?

こういうモチーフを(少なくとも教室では)描くのは初めてなので、最初は要求されているレベルが高すぎるのではないかと恐れていたようでしたが、そのうちどうやら新しいものにチャレンジしようという好奇心の方がまさったようです。

作者はどちらも「Sさん」なので、便宜上S1さんとS2さんとさせていただきました。できるだけ「写真そっくり」に描くのがテーマなのですが、そこは手描きの魅力、作者の個性が微妙に「味」を出しています(ベーコン味と塩味、という意味ではありませんよ)。同じ作者ではないかと思えるくらい近いということは、それだけの(個性とはべつに)技術があるということになるでしょう。特に水彩は、その扱い方において、一段と難しい部類の画材ですから、途中で諦めずに、ここまで辿り着いたことを喜んでいます。

他のクラスでも、クラスごとに難問を(わたしに)押しつけられて「困って」いるようです。それを何とか乗り越えて(自分なりの)ゴールにたどり着いて頂きたいと願っています。その際は、それぞれのゴールも掲載してみたいと思います。youtube「青いカモメの絵画教室」にも、順次掲載していきます(わたしのパソコン能力不足のため、「随時」と言えないところがつらいところです。暫時勉強中)。