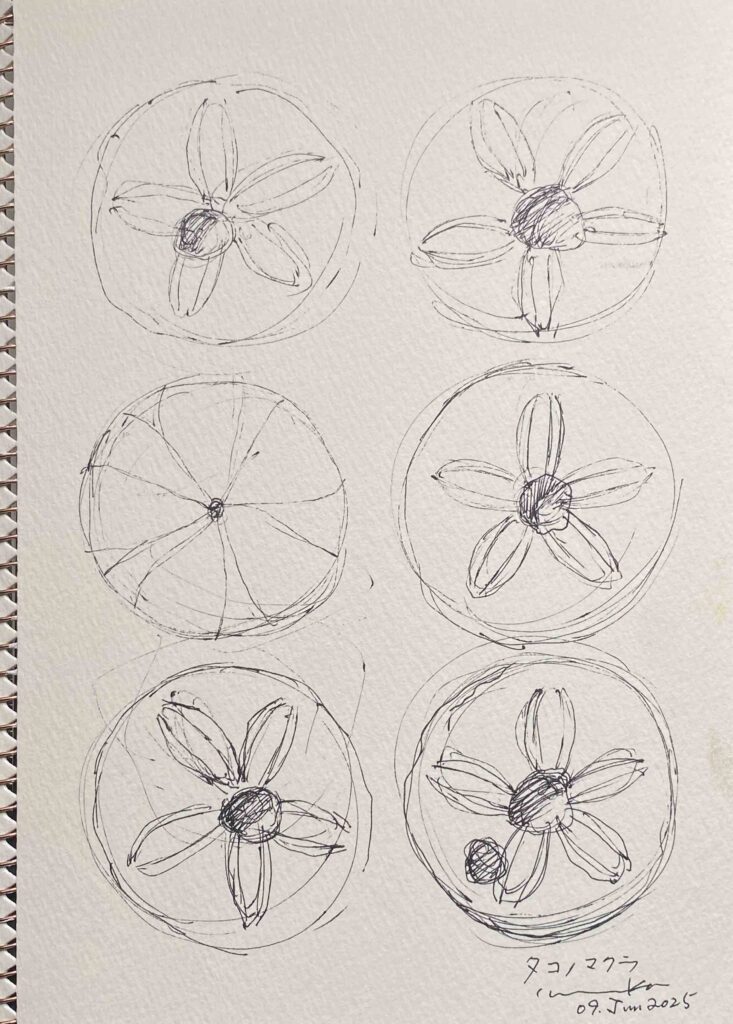

「タコノマクラ」って何ですか?ウニの一種(毒はないようですが、ほぼ食用に適しません)で、中央が若干高いくらいのほぼ扁平のかたちをしています。中央の花のようなのはわたしが描いたのではなく、棘を取り去るとこんな模様があるのです。いかにも描いたように見えるのも不思議な感じです。真ん中の黒い丸は、殻の一部が欠けて穴になっているところ。

生きている時は、いちおうウニですから棘がびっしり生えています。棘の長さは5ミリほど。生きているのを目にするのは稀で、多くは砂浜に打ち上げられた状態で目にします。これはわたしが拾ったもので、タコノマクラと言われるとなるほどと思える、柔軟な発想のネーミングですね。なんとなく絵心を惹かれるようで拾ったのですが、少なくとも10年以上経っても、まだ絵になっておりません。このままでは、これを枕にあの世行きになりそうです。