Najua kuna moto unatoka kwenye kitako changu、Pua yangu imezimwa na (kwa kweli, haijalishi) kazi mbele yangu.、Sikuweza kuweka moto kwenye punda wangu (ni kama kutazama toleo la moja kwa moja la uchoraji wa Hieronymus Bosch)。

28Baada ya 8 p.m.、Mwishowe nilizunguka kutengeneza kadi za Mwaka Mpya.。Kutoka mwezi mmoja uliopita、Utumiaji ni wa bei rahisi na safi kuliko kutumia printa ya nyumbani、Nimeisikiliza sana hivi kwamba nimepata simu nyingi masikioni mwangu.、Funika masikio ya punda kwa mikono na miguu、Nimeishi hadi leo。

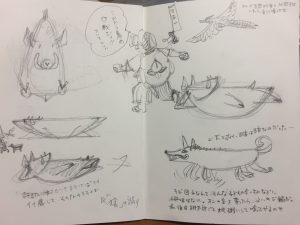

"Mwaka huu ninaenda moja kwa moja kama boar"、Ufa unaonekana kwenye ubongo wangu。Taarifa kama hiyo haiwezekani kisaikolojia.。Ghafla nilifikiria `` mtindo wa manga ''。Hiyo ni sawa。katika、Kwa sababu fulani, tukio kutoka Momotaro lilikumbuka.、Nilichora pia kila mstari.。Momotaro: `` Tuko karibu kushinda pepo! Tufuate! '' Amebeba mkoba ulio na Momojirushi Kibidango mgongoni mwake.。- Pheasant "Je! Ikiwa?、Ikiwa kulikuwa na pepo zaidi kuliko ilivyotarajiwa、Kijidango ni ya ziada. '' - Mbwa: `` Millet Dango. ''、Sina nia ya kile watoto hula kama hiyo.。Ukichukua hazina ya Oni、Ifuatayo ni hotpot ya pheasant。Mwishowe, nitafanya Momotaro kuwa uji wa peach na kula naye. "。Kweli、Huyu jamaa ni mbwa mwitu anayejifanya kuwa mbwa.、Mjinga Momotaro haoni.。

Boar amelala。Sitakwenda kwenye ushindi wa Oni.。Ninalala na mito yangu ya mkono juu.。"Ni wale tu ambao wanataka kwenda wanapaswa kwenda.。Je! Utafanya kitu kama hicho wakati wewe ni mzee wa kutosha (mjinga)? "。Nilidhani nilikuwa nikitoa risasi nzuri.。

Mahali pangu iko wapi?、Hakuna boars katika hadithi ya hadithi Momotaro.。"Monkey" sio sawa。Inaonekana kwamba upande wa kulia au wa kushoto wa ubongo wangu uliiona vibaya kwa hadithi ya Sanzangboshi (sasa katika kichwa changu wanalaumu kila mmoja).。Nilidhani itakuwa hadithi adimu (na ya kufurahisha) kwa kadi ya Mwaka Mpya.、Je! Inawezekana kuielewa kama kadi ya Mwaka Mpya?、Al anafikiria。