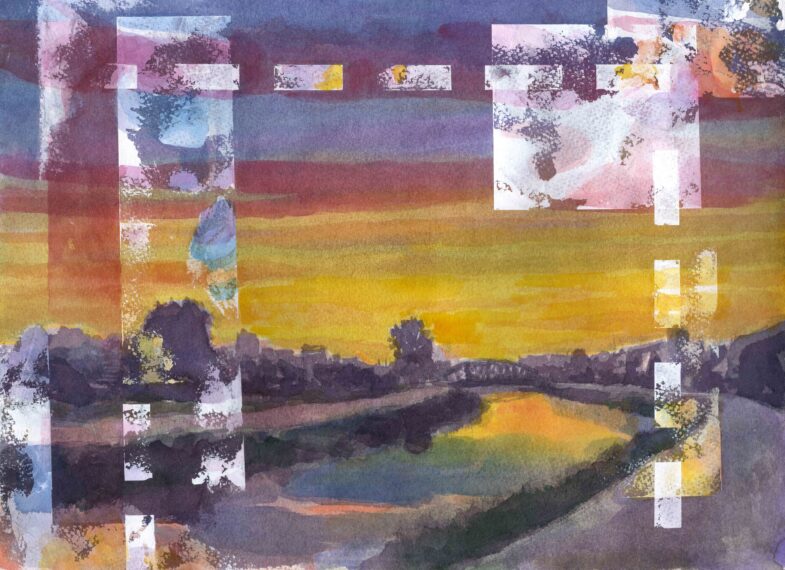

失敗作です。既にいちど失敗して絵の具を流した上に、もう一度描いてみたものです。想像していたより、紙への絵の具の染みこみが強く、失敗確定後もうまく洗い流せなかったので、「背景」の練習用にしてみました。画面上の白い枠が、ここで言う「背景」です。

ふつう、風景画には「背景」などありませんよね。それに背景をつけるとはどういうことでしょうか。たとえばこの風景をガラス越しに覗いているとします。ガラスの表面には光が反射したり、自分が映ったりして、風景が見にくくなります。そういう状態は人をイライラさせます。na、いわば「視覚的に妨害」された部分を想像で補って、スッキリしようとするでしょう。そうすることで、無理やり、見る人の頭の中に、作者の描こうとする絵を一緒に描かせようという、仕掛け(のつもり)なんです。

「背景」という言葉がしっくりしないかもしれません。halisi、わたし自身にとってもとても坐りの悪い語なんです。kwa sasa、その「邪魔者」効果で風景を逆説的に目立たせる、という意味でこの語を使っているのですが、もっと適当ないい語があったらお教えください。

今のところ、「背景つき」の風景画はまだ何枚かしか試作していないので、どう発展できるかなどはまだ未知数です。しょせん背景ですから、根本的なものではありませんが、ちょっとしたアクセント程度の可能性なら大いにあると思います。静物や人物画になると、その比重はさらに大きくなって、研究の価値が出てきますね、Hakika。

失敗のもう一つは、本題の夕焼けがうまく描けないこと。グラデーションがうまくできないんです。油絵などに比べると水彩画のグラデーションは数段難しいものです。グラデーションは水彩画の最も基本的な技術ですが、それが結局一番難しい。鉛筆は誰でも使えますが、魅力ある線を一本引けるようになるまでが大変なのと似ていますね。紙と自分との相性もイマイチ合わせられませんでしたねー。4,5枚描いてみましたが、それらしい手ごたえはまだ。もう数枚はこのモチーフで練習してみます。