昨夜23:30に公開予約(今朝8:00)。9分弱の動画です。マスカットだからつい甘く見て、舐めたらひどい目に遭ったという話です。

今日は次のビデオのための撮影予定。サッサと寝て、体調を整えるなど準備しなくてはならないのに、そういうところがいかにも甘い、と自分でも思う。YouTubeをビジネスに出来ている人はその辺の心構えが違いますね。

昨夜23:30に公開予約(今朝8:00)。9分弱の動画です。マスカットだからつい甘く見て、舐めたらひどい目に遭ったという話です。

今日は次のビデオのための撮影予定。サッサと寝て、体調を整えるなど準備しなくてはならないのに、そういうところがいかにも甘い、と自分でも思う。YouTubeをビジネスに出来ている人はその辺の心構えが違いますね。

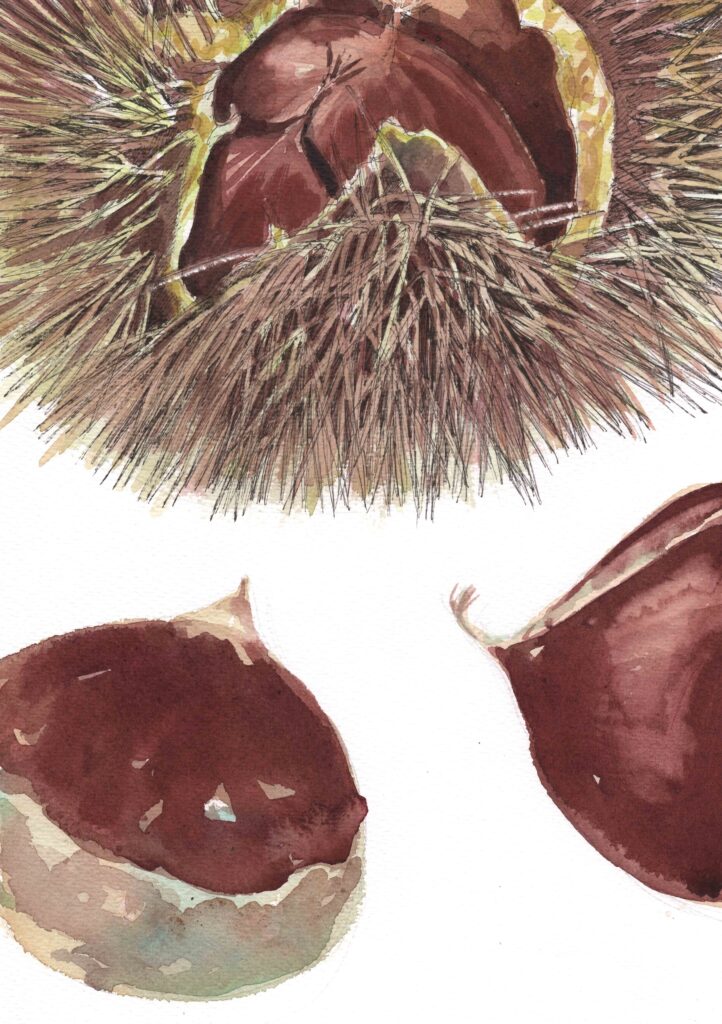

Nilichora Muscat siku nyingine。Nilidhani ni rahisi kwa sababu ilikuwa rangi thabiti, lakini ilikuwa ya kina.。Ni kweli kwamba "mambo ni ngumu kama mambo yanaonekana rahisi."、Niliiangalia tu kwa njia dhaifu。Mchoro huu hufanya matumizi ya tafakari hiyo、Mada hiyo ilikuwa "Matone ya Maji."。

Rahisi zaidi、Kwa mfano, kuchora viazi、Ni ngumu zaidi kuliko kuchora tangerines、Machungwa ya Mandarin ni ngumu zaidi kuliko kuchora chestnuts。Sio watu wengi wanaweza kusema tofauti kati ya viazi na mabonde ya matope tu.、Ni ngumu sana kuteka ili uweze kuiona wakati unapoiona.。Hata tangerines sio duru za manjano tu。Bahari za kawaida、Kutoka kwa maumbo tata ya miiba, kama sazae、Hakuna sifa、Ni ngumu。

Sio picha tu。Kwa mfano, riwaya、Ni bora kuteka mtu wa kawaida sana karibu na hiyo、Mara nyingi mimi husikia kuwa ni ngumu zaidi kuliko kuandika hadithi juu ya watu wakuu.。Nadhani itakuwa ngumu kugeuza kelele nje ya mitaa kuwa muziki kwa maana hiyo.。

Wacha turudi kwenye mada、Picha sio kitu ambacho unaweza kuona tu kwa macho yako。Sio kwamba ni sawa kutekwa tu kwa usahihi。Sio nzuri kwa muda mrefu kama wewe ni mzuri。Picha nzuri ni kitu ambacho huweka kitu akilini mwa mtazamaji.、Nadhani。Kutoka kuchora hadi kukamilika、Mwandishi hajui ni hatua ipi "iliyowekwa."。Mchoro ni bora zaidi、Kadiri unavyochora, picha inakuwa mbaya zaidi、Kweli kuna mengi。Picha hii pia inafuata、Je! Ni hatua ipi bora?、na、Kwa hivyo unaweza kujizuia?。Hiyo ndio eneo、Ni mpaka kati ya kama wana uwezo au la。

Kwa Wajapani wa zamani、Chestnuts zilikuwa kiungo cha kifahari。Ingawa chapa maarufu kama vile chestnuts za Tamba bado zinachukuliwa kuwa viungo vya kiwango cha juu,、Inavyoonekana chestnuts zote zilikuwa za thamani katika nyakati za zamani.。

Hata sasa、Je! Ni asilimia ngapi ya idadi ya watu wanaweza kwenda milimani na kuchukua vifijo?。Shukrani kwa uchumi wa usambazaji、Ikiwa unayo pesa, unaweza kuipata na Courier hata ikiwa umelala.、Sijaribu kuzungumza juu ya mwelekeo huo.。

Chestnuts zilikuwa mmea muhimu zaidi kuliko acorn.。Sawa na chestnuts、Kuna pia aina tofauti za acorn.、Ya kawaida labda ni acorn ya mti wa shiitake.。North Tohoku、Ni spishi ambayo inaweza kupatikana kwa urahisi katika shamba na milima kote Japan isipokuwa Hokkaido.。Kati ya acorn, mialoni iliyo na matunda makubwa huchukuliwa kuwa ya kiwango cha juu.。Lakini、Ili kufanya acorns kuwa ya kula, ondoa scum yenye nguvu.、Inachukua juhudi nyingi。

Chestnuts ni、kubwa kuliko yoyote ya acorn hizo、Karibu hakuna haja ya kuondoa scum, na thamani ya lishe ni ya juu sana.。Na mti umekuwa mti mkubwa、Muhimu sana kama nyenzo ya ujenzi。ndiyo maana、Miti ya chestnut ilipandwa iwezekanavyo karibu na makazi ya zamani.、Inaonekana kuwa。Akizungumzia、Mahali pa sasa ya magofu ya Sannai Maruyama ndio ambapo nilicheza karibu kila siku kwa miaka mitatu.、Sijakuwepo tangu uchimbaji.。Moja ya maeneo yangu ya lazima。

Kwa bahati mbaya、Kuna tamu ya Magharibi inayoitwa Marron Glacé (sijapata kwa muda).。Kuna picha ambayo Marron = chestnut.、Kwa kweli, "Maron" sio chestnut.。Maron ni matunda ya mti wa chestnut ya farasi、Marronnier ni "mti wa chestnut"。Tochimochi huko Japan、Inatumika katika Tochi Soba nk.、Haijatibiwa kwa njia ile ile ya chestnuts。Alfajiri ya Japan ya kisasa、Watu wengi wa Japani ambao walikusanyika huko Paris、Watu wa kiwango cha juu tu、Sina uzoefu wa kukusanya vifua vya asili kwenye shamba na milima ya Japan.、Nadhani wengi wao hawakuweza kusema tofauti kati ya chestnut na chestnut ya farasi.。

Wakati naona vifua、Siku zote mimi hufikiria hivyo。