Ես քույր ունեի。Ես կյանք եմ ունեցել ծնվելուց վեց ամիս անց、Իհարկե ես չգիտեմ դեմքը、Քույրս պետք է տեսներ իմ դեմքը。Նա 2 ու կես տարեկան էր。Այն ժամանակ գյուղն է, այնպես որ լուսանկար չկա:。Մայրը իր դստեր կողմից փափուկ մազեր է պտտում、Ես դա երկար ժամանակ եմ տանում (հավանաբար դեռ հիմա)。Երբ ես տարրական դպրոցի ցածր դասարաններում էի、Ես հիշում եմ, որ մայրս ինչ-որ պահի ինչ-որ բան է ցույց տալիս、Այդ ժամանակվանից ես ինքս ինձ տեսել եմ մի քանի անգամ。

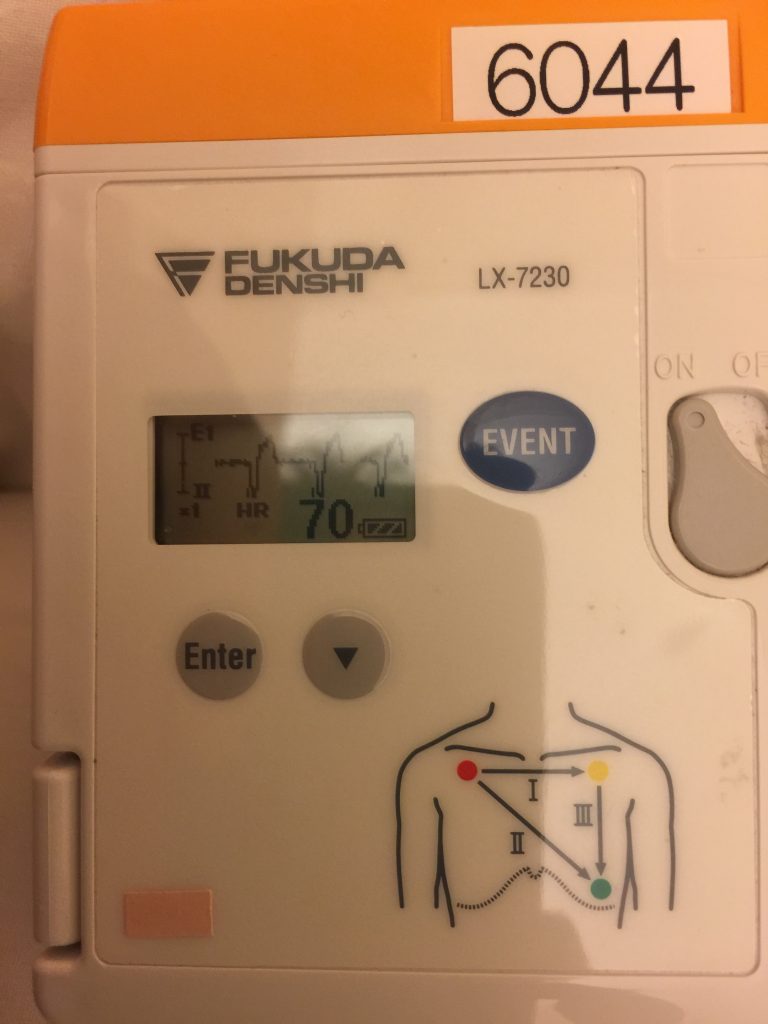

Խաղացողը、Սրտի համար, որը այլեւս չի կարող ստանալ ճշգրիտ էլեկտրական ազդանշաններ、Պատշաճ կերպով փոխանցել ազդանշանները, որոնք հարմարեցված են մարդու ֆիզիկական գործունեությանը。Հիմա դա է、Ես սկսում եմ իմ սրտում շարժվել որպես ինքս。

Pacemaker- ը ինքնին չի շարժվում。Դա պարզապես ցուրտ է (ոչ ցուրտ) մեքենա。Բայց այն պահից, երբ ես կտրեցի իմ մարմնի մի կտոր եւ թաղեցի այն ներսից、Ես կապրեմ եւ կմեռնեմ ինձ հետ、Այն դարձել է իմ հատուկ կարեւոր մասը。Այս հեռու、Կարեւոր կարեւոր ձեռքեր、ոտք、Աչք、Նույնիսկ ականջներով、Չեմ կարող ասել, որ դա ինձանից չի կորչի、Սա միակ ճանապարհն է, որը ես կենդանի եմ、Այն կորած չէ。

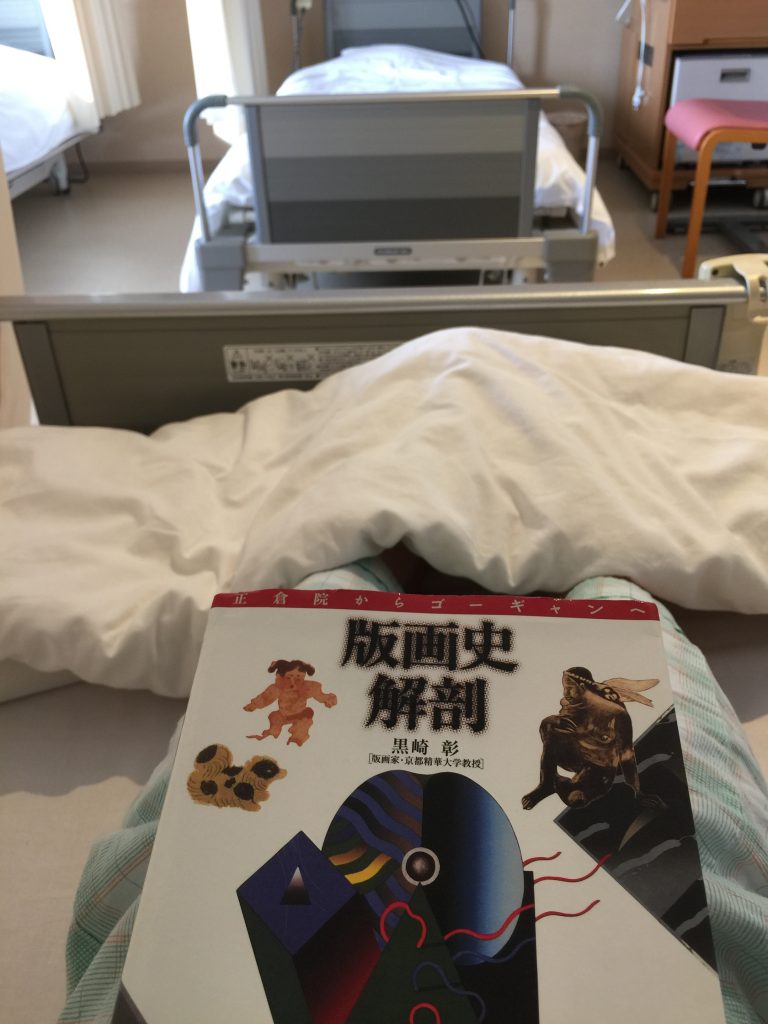

գիշերօթիկ、Ես արթնացա եւ ինչ-որ կերպ փռվեց իմ ներքնազգեստի վրա、Այն դեռ այտուցված է մի փոքր ցավով。Մինչ այժմ ներգրավված մարդիկ եւ իրերը、Դա մի սարք է, որը բառացիորեն ցատկեց իմ սրտում:。Ես պետք է հոգ տամ դրա մասին。

Ես զգում եմ, որ դա իրերի մեջտեղում ապրող «ես աշխարհում» իրականությունն է։、Դա մեքենայի անունը չէ, որը կոչվում է «Pacemaker»:、Ես ինքս իմ անունը կտամ。Եկեք ձեզ անվանենք «Յոկո»。Դա իմ քրոջ անունն է。2016/11/29