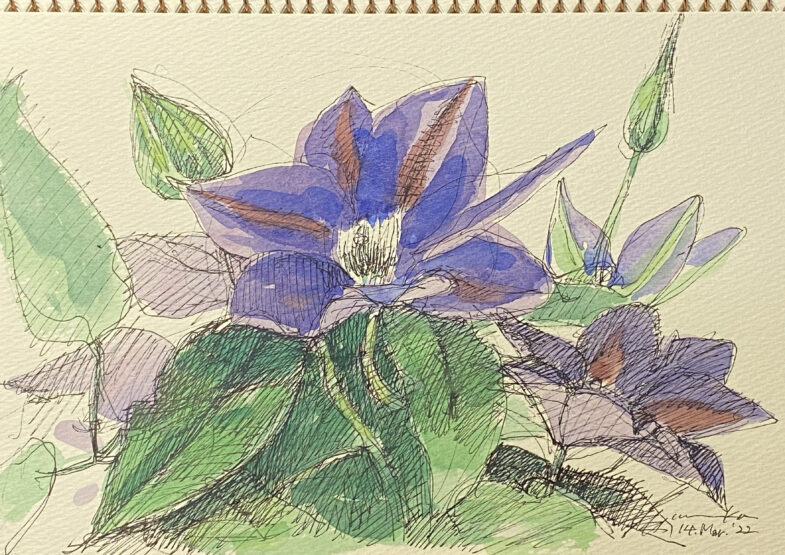

クレマチス咲く ペン、水彩

クレマチス咲く ペン、水彩

クレマチスをモチーフ用に2鉢買った。毎年咲いていた、大輪の、ビロードのような青のクレマチスが、なぜか今年は姿を現さない。散歩しながら他所のクレマチスもチラッと見たりするが、我が家のものが一番立派だったような気がして、かなり残念。

ここ2~3年、かなりCGスケッチや動画製作に時間を注いできたので、物理的な物体として手元に残る作品数はぐっと少なくなった。CGだって作品には違いないが、長年邪魔者扱いしながらもキャンバスやスケッチブックに描き残してきた感覚からすると、なんとなく(否、かなり)物足りない感じがする。

紙に描いたからといって感覚的には特別どうだということもない。但、ここに確かに1枚在るという、安心感のようなものはある。お手軽だが、とりあえずは「オリジナル」って感覚だろうか。CGでも、NFTといった「オリジナル」作品を創ることは出来るが、手描き=オリジナルという等式には(時代の意味が変わっても)今でもなんとなく頼っている。単なる世代ギャップなんだろうか。

もし、「手描き=オリジナル」という等式がこれからも不変のものであるならば、これまで数十年も苦労して辿ってきたその不変の道から、わたしは少しはぐれてしまったことになる。この歳になって、やっとCGの世界にほんの一歩だけ足を踏み入れた程度だが、その時「この等式はいずれ意味を為さなくなる」と直感し、道を踏み外すことへの小さな覚悟があったことは忘れていない。

手描きによるオリジナルも、CGによるオリジナルも、社会的にはともかく、制作者個人にとっては実際はそんなに違わないものかもしれない。然而、いまだに現代の絵画の値段が数億円もするという現実を見ると、オリジナル=独り占め、という人間の物欲の等式の強さをまざまざと見る思いがする。