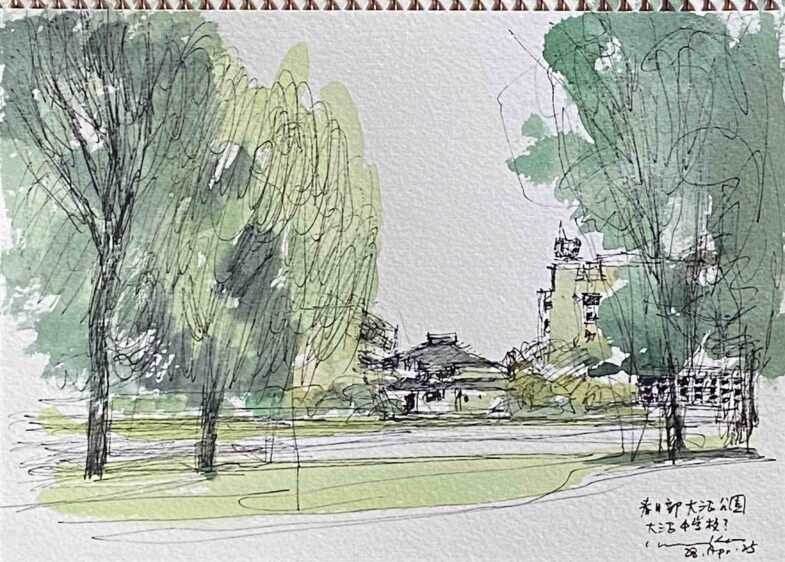

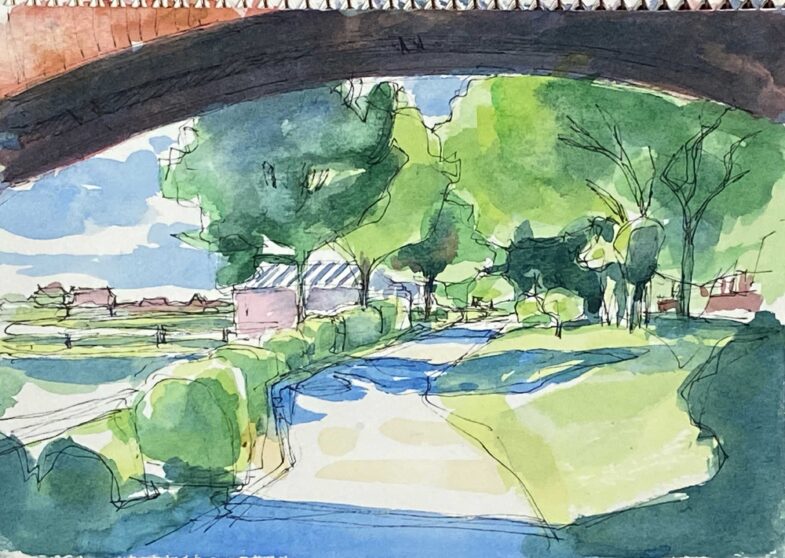

上のスケッチは、数日前散歩しながら撮った写真をもとにした、ほぼ実景に近い(と自分では思っているが)スケッチ。植えられたばかりの苗を、どうやって表現するか試してみたものです。下も同じ散歩コースのものですが、こちらは意図的に平面化、単純化しています。

「情報量」は上の(普通の)スケッチの方が多そうですね。描く方も、それは意識しています。四つ角の右に見えるのは何かの「お堂」だと解ってもらえるだろうか、左手のブロック塀の向こうに道は続いているのだが、そう見えているだろうか、なんて気にしながら、そう理解できるように描いているつもりなんです。

下のスケッチはちょっと違います。「実際はこうなんですよ」という説明はかなり省略気味です。بیشتر از آن、「この面は滲みを効かせたい」「ここは単純なブルーの方がいいかも」。などとテクニカルな意識がずっと大きい(実際にテクニカルなのは上のスケッチですが)。どちらがいいとかではなく、「意識の置き場所」が違うんです。

そうした意識の違いが、表現に現れ、表現の違いが個性を際立たせていく・・そうなんでしょうか。یک نگاه、説明は納得いきそうな気になりますが、「表現」とか「個性」とかはそんなに簡単に割り切れるものじゃない、という気がします。فقط、下のようなスケッチは、作者の「意図」がはっきりするぶん、現代の人には受け入れやすいかも知れませんね。