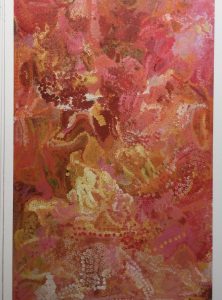

Pospěšte si odpoledne、東京・九段のイタリア文化会館へRobert Bosisio の絵を見に行った。Byla to velmi dobrá práce, ale、Existují pouze čtyři body。K dispozici jsou dvě umělecké knihy、Při pohledu na to je dost 30 minut。I když se zeptáte, zda prodávají umělecké knihy、„Jen podívej“ a je zima。Pomalu to spálím a půjdu domů。

Až dorazíte k rohu nad Kudanzakou, uvidíte před sebou svatyni Yasukuni.。Nikdy jsem to neviděl、Šel jsem dovnitř, protože jsem tam byl。Jsem trochu překvapen, že existuje také mnoho mladých žen.。I když jdete dovnitř、Existují nějaké lekce nebo něco?、Byly tam nějaké docela úhledně oblečené ženy.。Je to krátký rukáv, zpocený, putující sem a tam。Včera to bylo horké。Je překvapivé, že je tolik Číňanů.。Je to zámořský trénink pro „rozpoznávání historie“?

Na cestě domů、Rychlý pohled na obchod odhalí „Shin-chan manju“ a „Taro Capone Rusk“ s portrétem Taro Aso.。Věděl jsem o tom, ale toto bylo poprvé, co jsem to viděl v reálném životě.。Je to jako jed、Cítím se jako jíst。