1月24日(土)18;00に予約アップロードした動画を紹介するのをうっかりしていた。アップから既に2週間も経っている。ビジネスとしてYouTubeをやっている人からしたら考えられないこと。

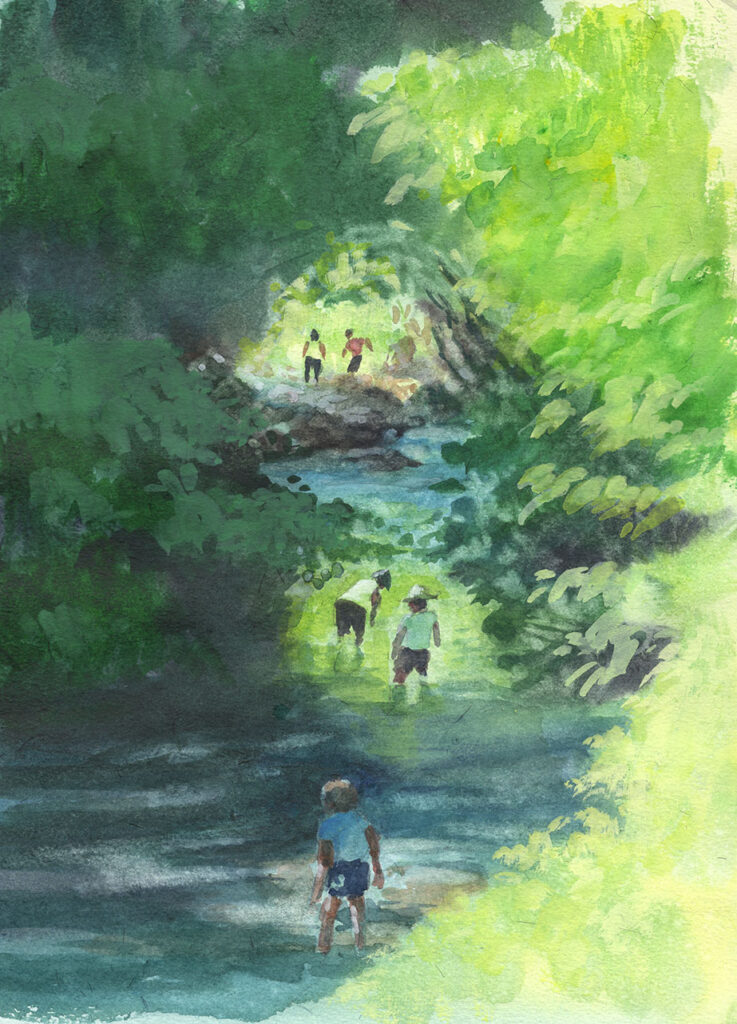

YouTubeを始めた頃はフェルトペンを使ったスケッチをたくさん載せた。野外で、片手でスケッチをするには小さなスケッチブックが最適。旅先でのスケッチは(慣れれば)鉛筆よりペンの方が便利。ペンにも何種類かあり、一番ポピュラーなのがボールペン。ひと昔前のボールペンはインクだまりができたり、文字専用のようで傾きやスピード感に対応できず平板な描写しかできなかったが、ボールペンも相当進化している。

フェルトペンは、それに比べると使う人の数も数分の一以下だろう。一般の人はほぼ使わない。名前すら聞いたことがない人も多い。ペンと言えばインクが滴り落ちるタイプのペンを誰もが思い浮かべるが、フェルトペンは、布に染みこませたインクを擦りつけるタイプのペンで、イメージとしては “マジックインキ” や “マーカー” に近い。そのイメージじゃ絵とは結びつかないよね。

“インクがたっぷり” という「リッチ感」がまず無い。「たっぷり感」は絵を描く、描かないに限らず、多くの人が好む。フェルトペンのインクの出方はそれに比べると貧相に見える。人気がないのもある意味当然かもしれない。

但、この「弱点」がそのままスケッチの際は「使いやすさ」に繋がっている。いきなり濃く、ドバっと出ないということは失敗が少ないということ。そして「貧相なインク」が遠近表現に向いているということ。たとえばボールペンのように、強く、安定した、単調な線では、線だけで遠近表現をするのは難しいが、フェルトペンならお手の物だ。フェルトペンの一番の長所かもしれない。请、使い慣れて、スケッチの仲間になってください。