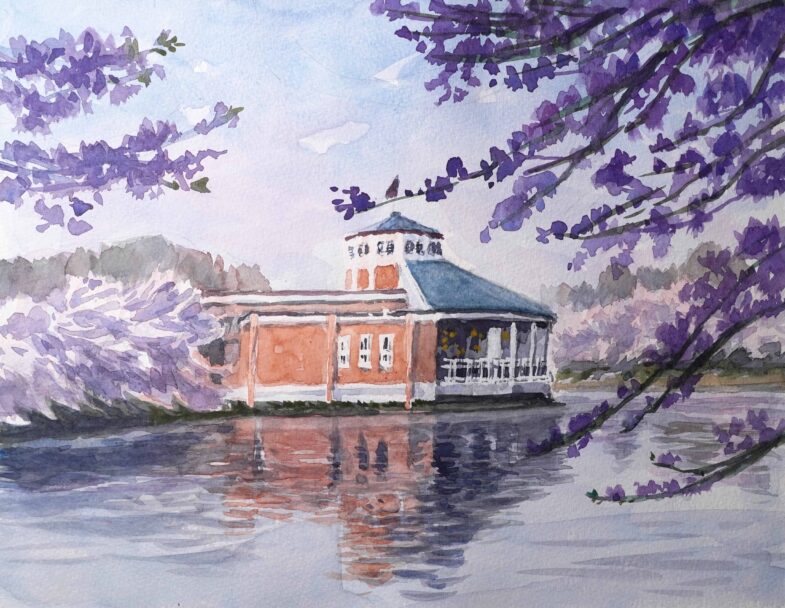

「桜を描く」と宣言したからには、と勢い込んで描いてみた。mè、描いてみると「こりゃあ失敗作だわ」。そもそもスタート時点から、もっとずっと横長に描くつもりでいたのに、「スケッチブックに合わせて」集中構図にしてしまった時点で“失敗”だった。

失敗を公開するのは嫌なものだが、なぜ失敗したのか、どこが失敗で、それをどう直せば次につながるのかは、描く人にとっては“上手くいった”絵より、時には大事なことがある。

まず客観的にこの絵を見る。すると ①重要なモチーフが集中しすぎ、と最初に感じるでしょう。狭い画面に要素を盛り込み過ぎているんだよね。初心者に最もよくある失敗を、数十年の経験者(わたしのことだ!)がやっちゃってます。恥ずかし~! ②どこが悪いのかと言えば「右側の逆光の桜の枝」。全部必要ないですね。逆光の枝は左側から少し出ている。それで十分。右側はすべて「蛇足」。右側の枝を描こうとする前に、それは頭をよぎったけれど「えいやっ」とやってしまった。「なぜ、『えいやっ』だったのか」まではここでは公開しませんが。

他にも細かいところはいろいろ失敗あるけれど、ゆったりした横長にしなかったのがダメの出発点かな。横長にしていたら、②はむしろ効果的だったかもしれません。結論:スケッチブックの紙面を全部塗らないともったいないような気がしたことが、すべての失敗の遠因かも。“ケチ根性”が身の破滅、ってことかな。あ~あ。

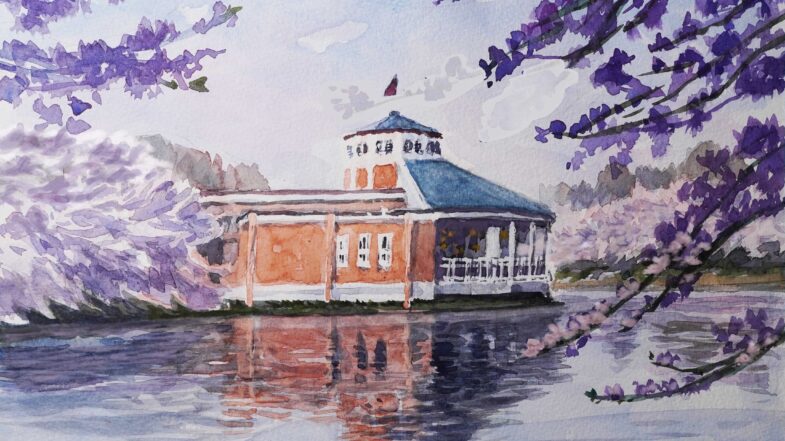

※水彩スケッチの現物修正は3月13日(月)夜に実施し、その内容は録画しました。1週間以内に修正部分も含め、このスケッチを3月17日(金)夜にYouTubeにアップする予定です。