Çizim yaparken aniden düşündüm。Pembe ve pembe arasındaki fark nedir?。Tabii ki, bir çizim kişiyseniz、Muhtemelen "Pembe Crimson Rake + Beyaz" gibi şeyler söyleyecekler, "Pembe Vermilion + Beyaz, değil mi?"。Ancak、"Peki, aynı renk değil mi?"、Aslında bu çoğunluk olabilir。

"Renkleri kullanarak çok az deneyime sahip sıradan insanlar için、Aniden merak ettim, "Belki aynı şekilde hissediyorlar."、Bu noktada, "pembe ve pembenin farklı olduğunu" ilan eden bir azınlıkta olurdum.。Yardım edilemez çünkü onları "Peki, aynı değil mi?"。Tabii ki, tam tersi de doğru、Soru şu ki, bu renk farkı neden ortaya çıkıyor?、Böyle olurdu。

Hafızamda, ilkokul 4,5Sınıfımda olmak üzereyim、İlk kez suluboya boyası kullandım (o zamana kadar kalemler ve boya kalemleri)。Okuldan okula farklı, ama,2Görünüşe göre 2018 yaşından itibaren kullanılıyor。O çağda、Rengi adını nasıl çağırır、Acaba onu çizmek için nasıl karıştırdıklarını merak ediyorum。

Bir rengin adını gerçek renkle eşleştirmek mümkün değildir.、Beklediğinden daha fazla、Muhtemelen çok daha zor。TV veya radyo yayınları dinlemeniz bile、"Emerald Yeşil Deniz" veya "Kobalt (Mavi) Gökyüzü"、Bildiğim gibi görünen gerçek renk adını vereceğim.、Dinleyici zümrüt yeşili veya kobalt mavisini bilmiyorsa, değer yarıya indirilir.。

"Başkan (bazıları" Tsuchiiro ")" veya "Hadairo" gibi çocuklar için、Sette renk adları olarak halihazırda renkte karıştırılmış öğeler de vardır.。Bu "bir yetişkinin bakış açısından görülen çocuk benzeri isimlendirme" (teknik perspektiften) dürüst olmak gerekirse、Bence bu bir sorun ama、Bununla birlikte, "koyu tırmık" veya "vermilion" gibi teknik terimleri kullanmak da mümkündür.、İşte bu、Bu bir sorun olmalı。Ve sonunda、Renk Bilgisi ve Eğitimi tehlikeye atılır。Bence "sanat bilgi kazanmıyor".。

Her neyse、Gerçek (?) Renkler ve renk isimleri hakkında herhangi bir temel bilgi veya eğitim olmadan topluma giren yetişkinler、"Pembe" ve "Momoiro" arasındaki ayrım hayal ettiğinizden daha zor olabilir、Tekrar düşündüm。Buna "Hadairo" ekleyin、Bir dairenin pembe ve pembe arasında kafa karıştırıcı görünebileceğini hayal etmek kolaydır.。"Bej"、Muhtemelen daha çok moda veya iç terminolojidir.、Bu, resimlerde nadiren kullanılan bir renk adıdır.。Biraz zor, ama bence "gölge" de buna benzer bir isim.。Muhtemelen özel bir örnek、"Gerçek" denilen bir şey gördüğümü veya duyduğumu hatırlıyorum。Normal bir insan bir renk adı ve renk nasıl söyleyebilir?、Sıradan görünüyor, ama şaşırtıcı derecede kültürün kalitesi ile derinden ilişkili görünüyor.。

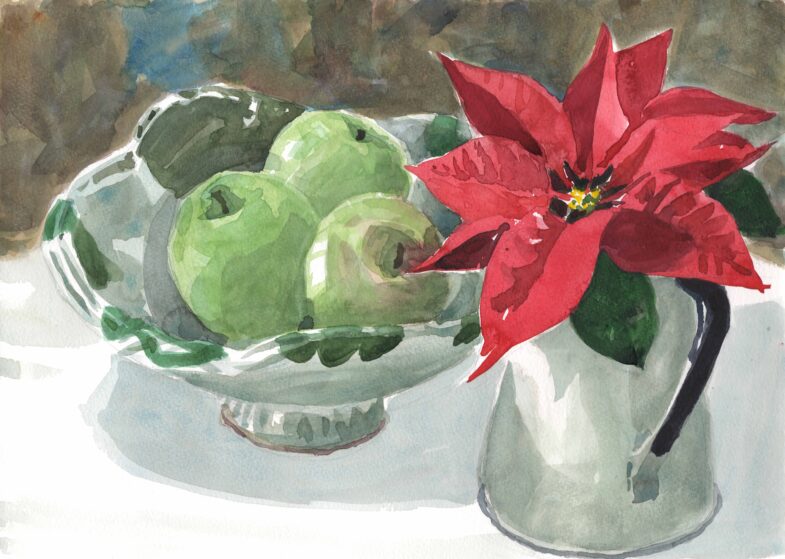

Bu arada、Bu Picasso resminde、Yukarıda belirtilen tüm renkler kullanılır.、Bir olasılık var。"Burada pembe、Bu bej、Bu pembe, "Picasso resmi mırıldanarak çizdi.、Bunu hayal etmiyorum。