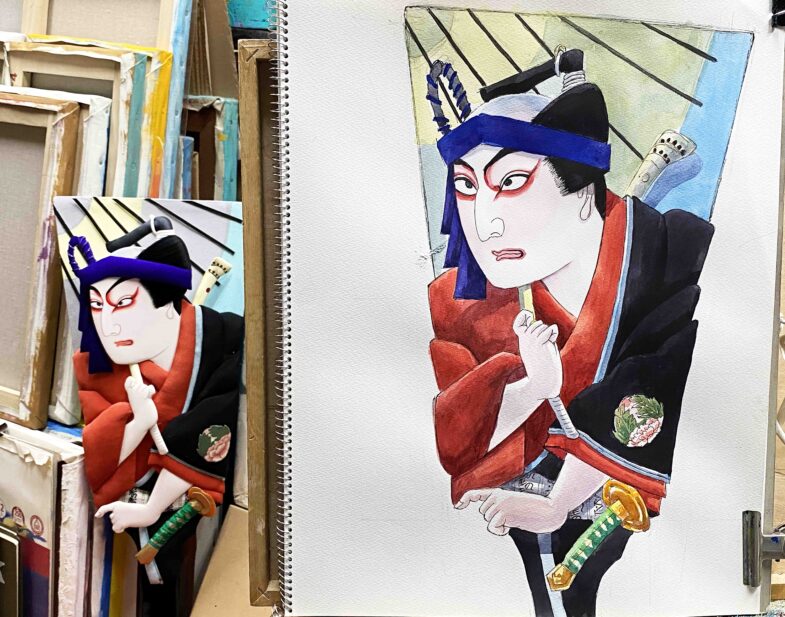

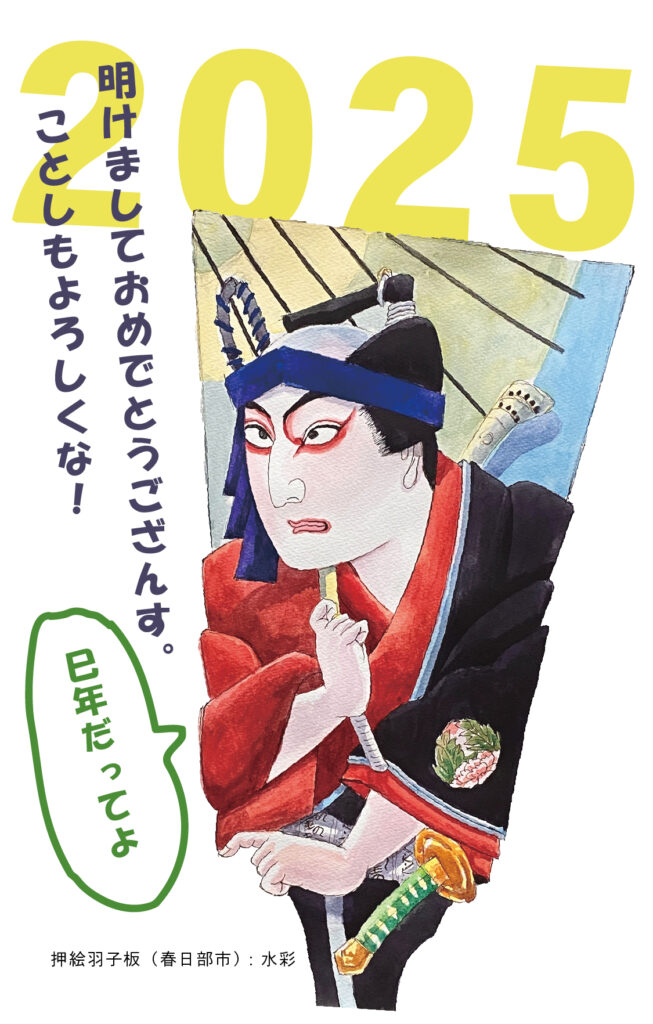

Δεν το χρησιμοποίησα για τις πραγματικές κάρτες της Πρωτοχρονιάς μου、Προσπάθησα απλώς να το σχεδιάσω。Το μοτίβο της Hagoita είναι、Κάτι που ελήφθη τυχαία μέσω κάποιου。Είναι διάσημο ως ένας από τους παραδοσιακούς πολιτισμούς της πόλης Kasukabe, του νομού Saitama.。Δεν ξέρω το όνομα του δημιουργού、Προσπάθησα να το σχεδιάσω με ακουαρέλες για να μοιάσει το πραγματικό πράγμα όσο το δυνατόν περισσότερο.。

Αυτό που με εξέπληξε όταν έβγαλα ήταν οι δεξιότητες σχεδίασης του καλλιτέχνη.。Δεν νομίζω ότι το ίδιο το προϊόν είναι χειροκίνητο ένα προς ένα.、Τουλάχιστον η πρώτη εικόνα περιλαμβάνει σύνθεση και σύνθεση.、Πρέπει να έχει σχεδιαστεί από κάποιον。

Το Hagoita γίνεται με επικόλληση υφάσματος ή άλλων υλικών σε τρεις διαστάσεις.、Το πρόσωπο και τα δάχτυλα έλκονται σε μια επίπεδη επιφάνεια (όπως μια παχιά σανίδα στυρολίου).。Έχει τρισδιάστατη επίδραση με αποχρώσεις。Σύμφωνα με τα παραδοσιακά σχέδια、Παραδόξως (με συγχωρείτε) λεπτή και απότομη、Και ακριβής。

Η διαβάθμιση της σκιάς είναι επίσης πολύ προσεκτική.。Ακόμα κι αν είστε συνηθισμένοι, δεν είναι πολύ κουραστικό。Είναι μια τεράστια διαφορά από το επίπεδο των τουριστικών αναμνηστικών εδώ.。Είναι σίγουρα μια παραδοσιακή κουλτούρα、Ένιωσα την υπερηφάνεια ότι ήταν απλώς μια φωτογραφία。Είχα την τύχη να έχω την ευκαιρία να το σχεδιάσω.。

Σε ένα μόνο Hagoita、Μετρώντας από άτομα που μεγαλώνουν δέντρα、Πρέπει να υπάρχουν αρκετοί τεχνίτες που εμπλέκονται.。Για να διασφαλιστεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν μαζί (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους)、Η Hagoita πρέπει να πωλείται σε υψηλή τιμή、Νομίζω。Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα της ζήτησης για Hagoita、Νομίζω ότι μπορεί να είναι μια αναπόφευκτη επιλογή για να κλείσετε την επιχείρηση (και να ακούσετε αυτό)、Ακόμη και σε τόσο μικρό μέρος、Είναι γεμάτο με τη δέσμευση και την ικανότητα του τεχνίτη。Ήταν μια Πρωτοχρονιά, όπου ήμουν εκτεθειμένος στην παραδοσιακή κουλτούρα.。