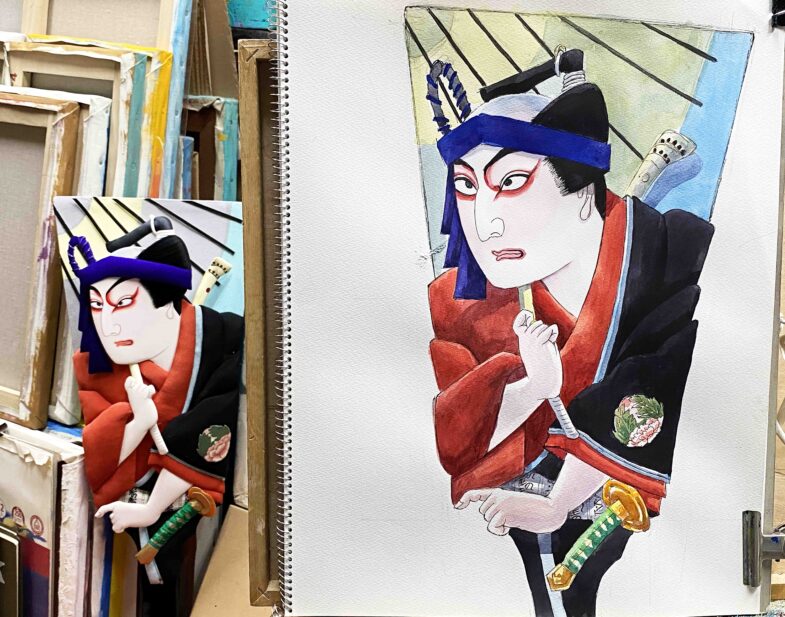

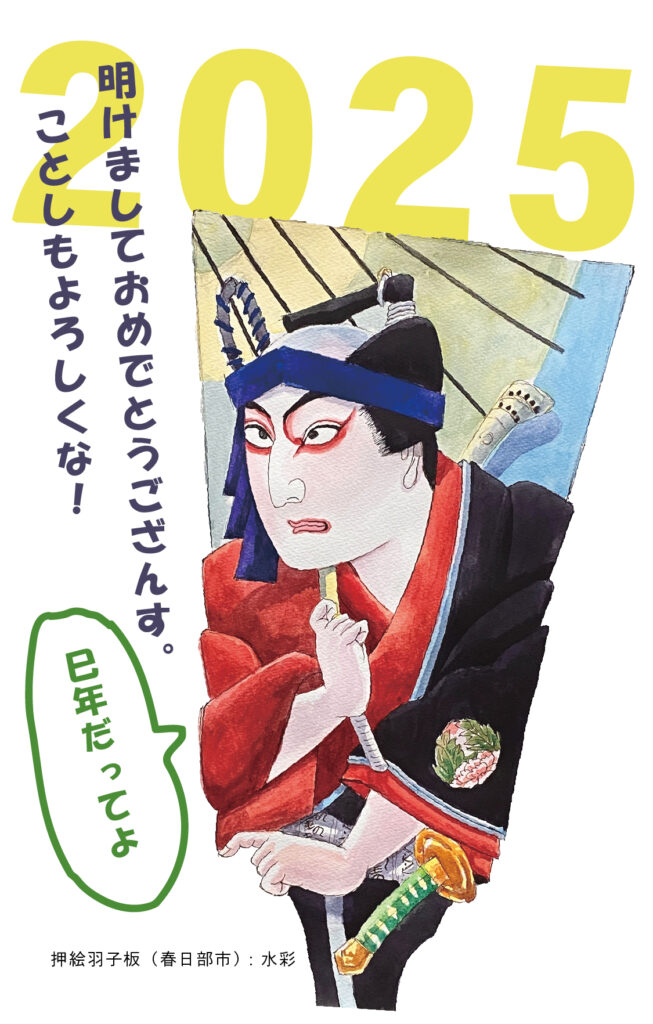

実際の年賀状には使わなかったが、デザインだけしてみた。モチーフの押絵羽子板は、ひょんなことから人を介して頂いたもの。埼玉県春日部市の伝統文化の一つとして有名だ。製作者の名は知らないが、なるべく実物に似せて水彩で描いてみた。

描いてみて驚いたのは絵師のデッサン力である。製品自体は一点一点手描きしているとは思わないが、少なくとも最初の絵は構図・構成も含め、誰かが描いたものだろう。

押絵羽子板は布などを立体的に貼りつけて作ってあるものだが、顔や指などは一応平面上(厚みのあるスチレンボードのようなもの)に描いてある。それに陰影で立体感をつけてある。伝統的な意匠に沿いながら、意外に(と言っては失礼だが)繊細で鋭く、かつ的確。

陰影のグラデーションも丁寧だ。手馴れていてもぞんざいではない。そんじょそこらの観光土産品のレベルとはさすがに格段の差。確かにこれは伝統文化であると同時に、一枚の絵なのだというプライドを感じた。描いてみる機会が得られてラッキーだった。

一枚の羽子板には、木を育てる人から数えれば、かなりの数の職人さんたちが関わっているにいるに違いない。その人たちが全員(家族も含め)生活していくには、羽子板が高価で飛ぶように売れていかなければならない、と思う。羽子板の需要という現実を考えれば、廃業(と聞いている)もやむを得ない選択かとも思うけれど、こんな小さな部分にも、職人のこだわりと実力が込められている。伝統文化にちょっとだけ触れた正月だった。