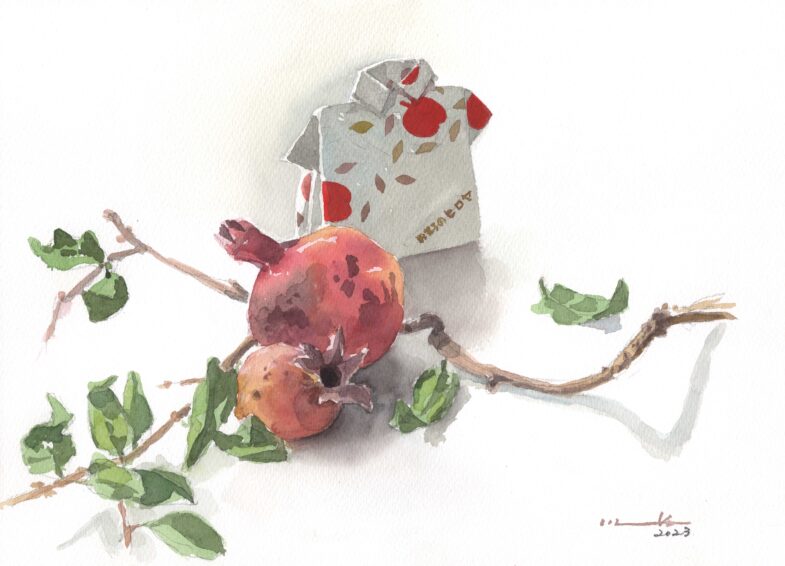

ふたたびざくろを頂いたので、教室の参考作品にしようと数点描いてみた。背景の「半袖シャツ型の折り紙」も、俳句会の際にAさんから頂いたもの。以前に、尾形光琳の杜若(かきつばた)のプリントを、洒落た蓋つきのキャンディボックスに折ってくださったのもこのブログに載せたので、二回目の折り紙登場ということになります(2022/11/19「西洋梨と杜若(かきつばた)」)。

鉛筆スケッチから完成まで1時間半ほど。このステップを細かく作業分けすることができれば、誰でもこのくらいは描けるようにすることができる(はず)。そのステップ分けの分析と作業手順の明確化、一般化がわたしの仕事だ。

水彩スケッチができるようになればいいなあと、思っている人はこの程度描ければ十分だと思う(失礼な言い方で、ごめんなさい)。スケッチに必要なほぼすべてのテクニックが使われているので、技術的には必要十分という意味です。einfach、絵というのはきれいに描ければよい、という次元にとどまらない、もっと深いものがあります。

それはスケッチ程度じゃ解らない、という意味ではありません。描くこと、見ることを通じて、そこから何を感じとるかが大切だと思います。どんな絵でもよくよく見れば、画面の表面を透かして、その人の感覚や考え方、身体状態、すこし時間をおけば時代の雰囲気さえうっすらと浮かんでくるものです。そういう眼を「自分自身で育てていく」、そしてそこからもう一つ深い世界への扉を開くということです。たぶんそこが「芸術」への「連絡通路」です。そこに入っていかなくても、自分の目で見えるだけで素晴らしいと思います。

おそらく誰でも、スケッチを続けていると(ストイックに、必死にならなくても大丈夫だよ)、ある日不意に「スケッチとはこういうものなのかも」という覚醒の瞬間が訪れます。何度もそうやって、少しずつ深いものに到達するのです。見た目には別段上手になっているようには見えなくても、解る人には解るようになっていく。そうなって欲しいですね。