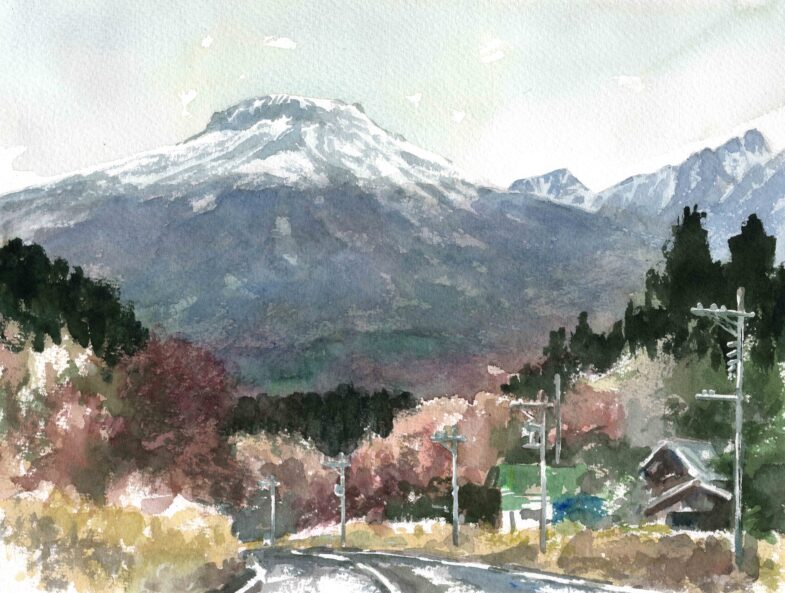

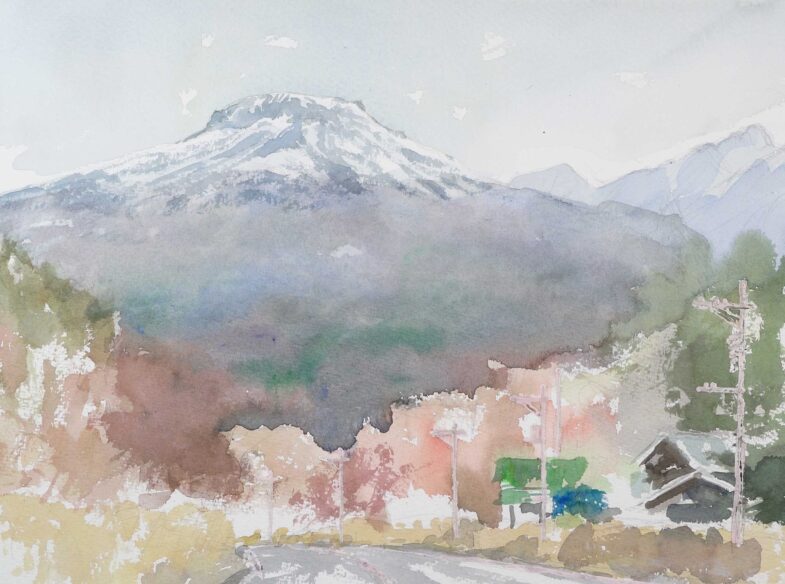

Ek hoor dit gereeld、Sketse (ter plaatse) is die beste、Dit word erger met elke les、Die finale voltooide werk is die minste interessant、Dit is die storie。Die helfte daarvan is waar。Skets is die kortste tyd、Gewoonlik neem die finale produk die langste tyd。Dit is nie altyd moontlik om goeie dinge te kry as u tyd spandeer nie。

hoekom、Beperkte tyd、'N Skets in die ruimte getrek、Die konsep is goed bedink、Ek wonder of dit aantrekliker is as die nodige en voldoende kunsvoorrade en die werk wat baie tyd geneem het om te verf?。

In my sin、Dit sluit intuïtiewe reaksies op die grond in.、Is dit nie 'n 'onvoltooide mag' nie?、ek dink。Ek weet nie of 'onvoltooide musiek' aantreklik is nie、Dit kan 'n skildery of beeldhouwerk wees。Slegs die helfte daarvan word getrek、Of 'n foto wat slegs gedeeltelik geverf is、Dit straal 'n lig uit wat nie eens bekend is nie、Ek is seker baie mense het dit ook ervaar。Dieselfde geld vir beeldhouwerke。Michelangelo se ruwe "slawe standbeeld"、Enku Boeddha、Dit is 'n bietjie anders as onvoltooid、"Downing albei arms" Milo se Venus。Die feit dat 'iets ontbreek' is self die bron hiervan.。Of miskien is die 'verdwyning' mooi。

Aan die ander kant is daar ook 'n 'oorweldigende sjarme'。Byvoorbeeld, "Barok"。Byvoorbeeld, "die skoonheid van skil" (na die piek)。"Die verhaal van Genji"、Die foto's van die bestaande prentjie -rolle, ens.。Barok het nie 'matigheid' nie、(Bestaande) Die verhaal van Genji Picture Scroll het nie 'krag' nie。Dit was Yanagi Muneyoshi, wat 'n voorstander van die Japannese volkskunsbeweging was.、'' N Ontbrekende stuk teebak、Ek voel asof hy gesê het: "Daar is dinge wat mooier is as 'n goed vervaardigde finale produk."。