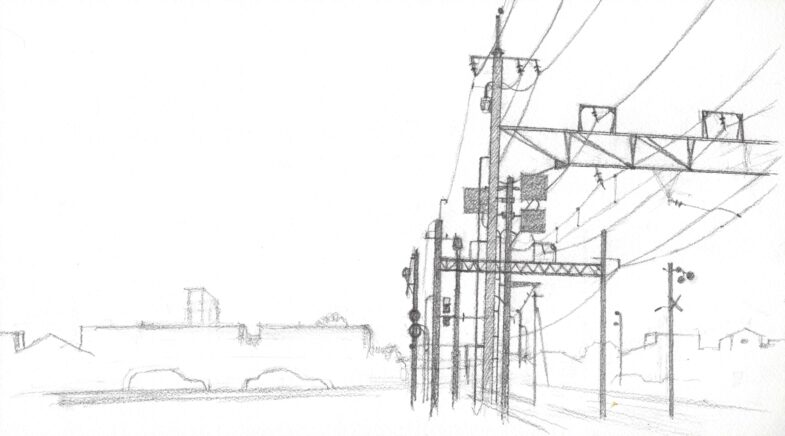

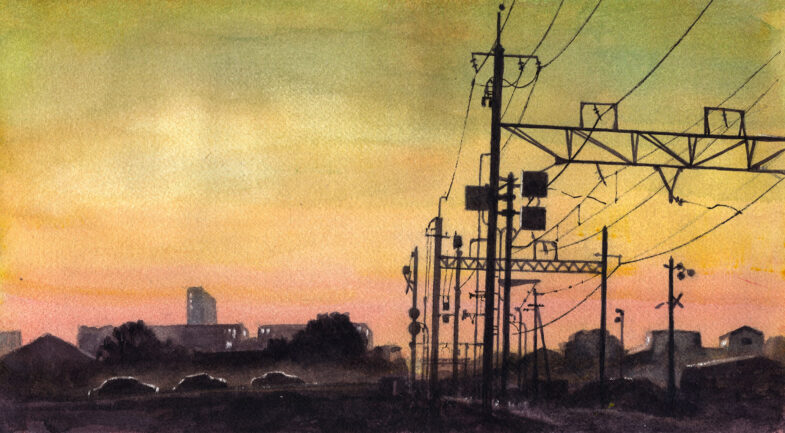

教室でのデモンストレーション制作をしてみた。写真にしてみると、「垂直」がかなり傾いていることに気づく。あらためて作品を見ると、この写真ほどには感じないが、垂直線が右に傾いているのは確かだった。

後期印象派の画家、セザンヌの垂直線も10度くらい傾いている。それを指摘している美術書をわたしは見たことがないが、あれは感覚的な“クセ”だろうと思っている。セザンヌの “10度” は、垂直線に対して、どれも同じ角度で傾いているから、わたしは癖だろうと判断したのだが、わたしの場合、よく見るといくらか放射状に開いているように見える。অন্য কথায়、これは癖ではなく、なにかの原因による「錯覚」だと思う。

水平、垂直にかけては、絶対の自信を持っていたはずの自分の感覚に、ゆらぎを感じざるを得ない。理由はなんだろう。視力が悪くなってきたためか、感覚が鈍くなってきたせいか、視野が狭くなって比較がおろそかになってきたからだろうか、等々。

おそらく一つの原因というのではなく、複合的に重なり合って「錯覚」が起きているのだろう。আমরা হব。こういうことが自分にも起こるようになってきたということを、自覚しておこう。