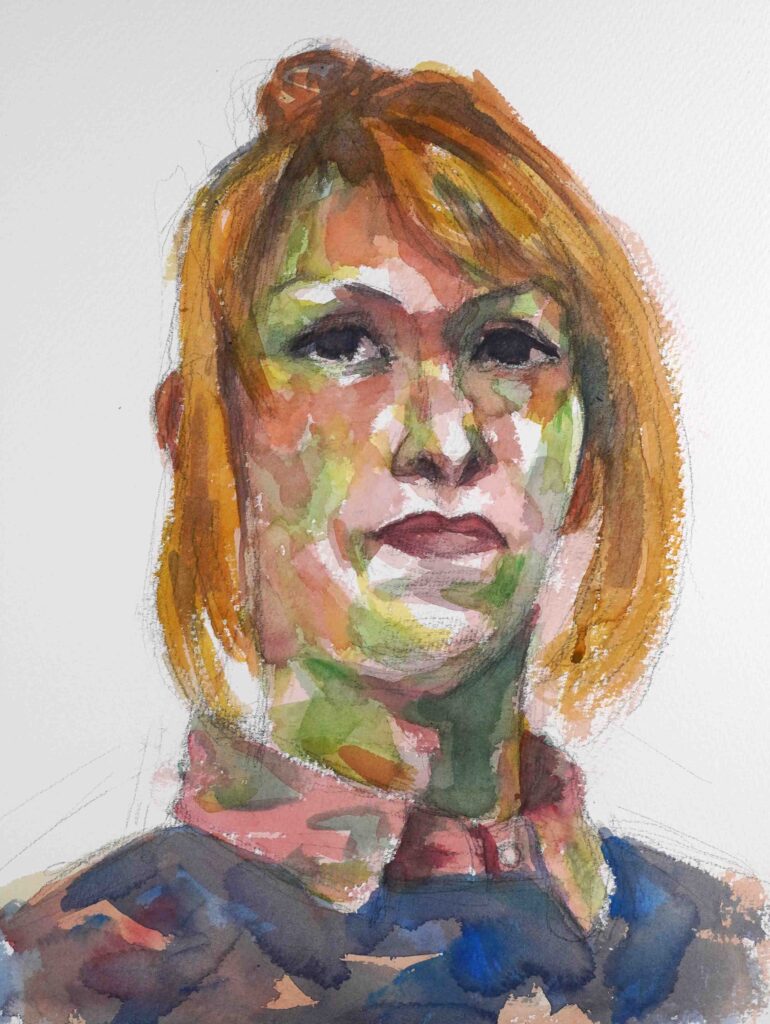

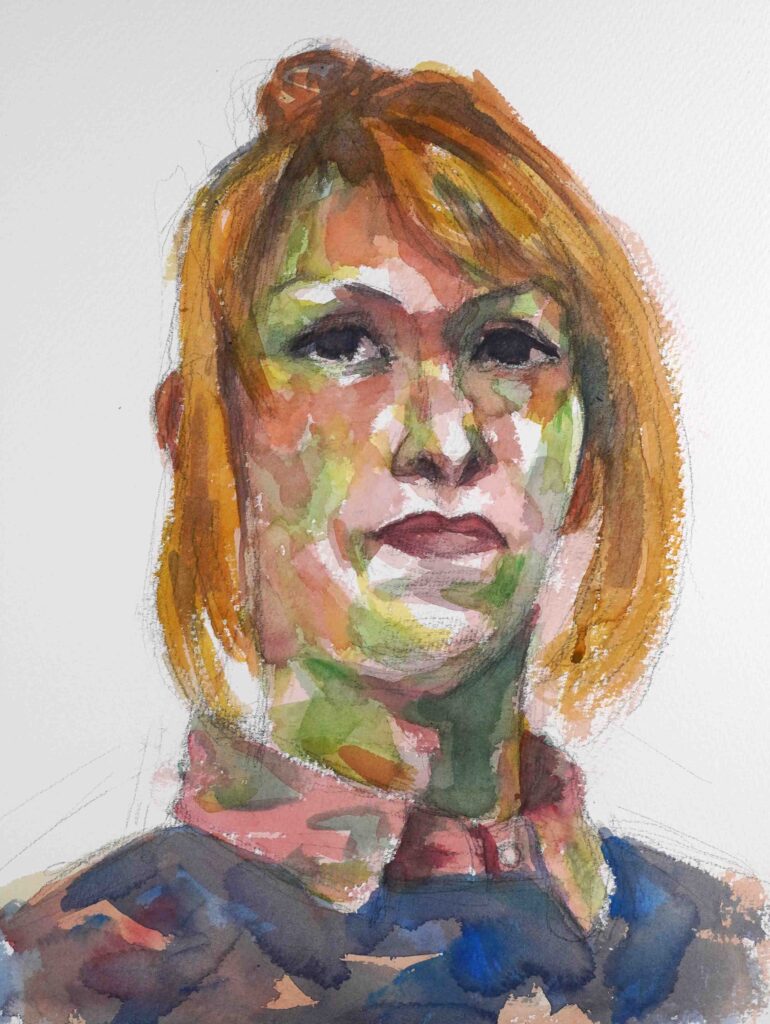

「顔の中の緑」習作 水彩

「顔の中の緑」習作 水彩

ルーティンというのがある。一定の動作を定常的に繰り返すことを言う。朝起きて顔を洗い、ご飯を食べ、歯を磨く。毎日その動作を繰り返すことで習慣化し、そうなることで安定した一日のリズムを作れたり、精神的な安定の基礎になったりする。

Sawv ntxov、学校へ行き、いろいろな科目を勉強して帰宅することも学生時代のルーティン。自分で目標を決め、毎日何Kmか走る、毎日(でなくとも継続して)何かを勉強するとか、職人が一定の時間、同じような作業を繰り返すことがルーティンだが、完全に同じことを繰り返すということではなく、その間に微妙に異なることが入りこんで、変化をつけ、その変化への対応力がついていくことでもある。

そういう風にルーティンというものを捉えると、何かを身につけるにはルーティン無くして不可能だ、という気持になる。「継続は力」とはよく聞く言葉だが、「継続させる力」もまた別に必要だと思う。メインエンジンを起動するためのセルモーターのようなもの、ルーティンにはそういう役目もあるような気がする。

繰り返すことで、一連の作業、行動が半自働的に繋がっていくようになる。その上で、意識的に何かを継続すること。一見偶然にできたようなことも、掘り下げてみれば、そういったある種の継続が底辺に在って、そこに瞬間的な閃きが追加されてできているようにも思える。結果だけ見れば簡単なことのように見えても、簡単なことなど実は一つもないのだという思いに至る。

逆に考えれば、何か身につけたいものがあるならば、ルーティンが欠かせない、習慣化することが不可欠だということになりそうだ。「継続は力」はたぶん正しい。tiam sis、ただ続ければいいというものでもないだろう。間違った歯の磨き方がかえって歯を傷めるように、間違ったルーティンは時には害にもなり得よう。正しい磨き方を知ること、それが基礎であり、教育で行われるべきものなのだろう。

とはいえ、それもまた新しい知見などによって日々更新される。ルーティンといえど、またそれに従って日々更新され続けていく。とすれば、まさにそれは人生そのものといって過言ではないかも、Uas yog nws.。一朝一夕にしては、何ごとも成し得ない凡人も、正しいルーティンをすることでそれなりのことはできるのかも知れないが、それができないから凡人というのだろうね。