あなたが絵を描いている人だとしましょう。あなたの絵を描く頻度はどれくらいでしょうか。ふだんは描かないが、旅行に行くときは必ず小さなスケッチブックを持っていく人。月に1枚くらいは花やペットなどを描く人。一年または数年に一枚くらいだが、興が乗ってくると一度に十枚くらい描いたりする人。絵画教室や講座に通っていて、定期的に描く人など、きっとさまざまな絵画ライフがあると思います。

満足度100%に描けることはないとしても、半分の50%以上は、描いたこと自体でも満足できるでしょう。でもそれだけでなく、たとえば旅先での一枚のスケッチは、もしも時間切れで未完成のままだとしても、それを見るたびに前後の出来事までをも記憶の中に湧きあがらせてくれる、自分だけの魔法の箱を作ったようなものでもあります。あなたもきっとその蓋を開けるたび、不満足だった残りの部分を補う以上の愉しみを密かに味わったことがあるに違いありません。

(旅先でのものに限らず)そのようなスケッチを、箱の中だけに閉じ込めておくのはちょっともったいない気はしませんか?もしかすると、それらのスケッチはもっと頻繁に外へ出たがっているのかもしれませんよ。

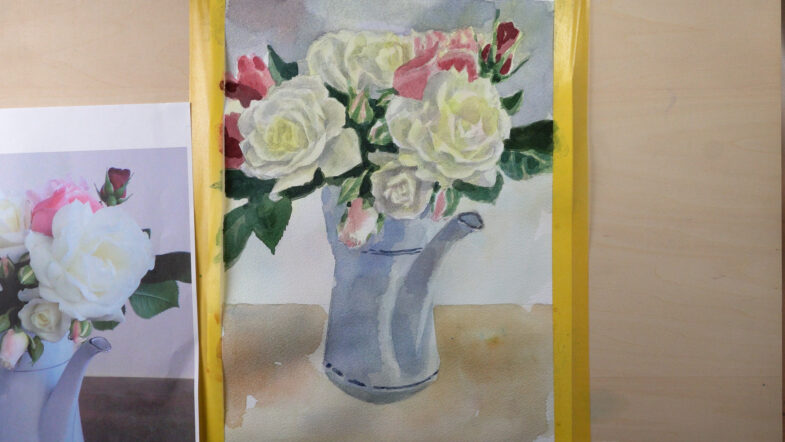

スケッチをそのまま、新しく大きく描き直してみた経験もきっとすでにあるでしょう。そして「やっぱり現場でなくちゃダメだね」とか言って、そのままクルクルと丸めてどこかに押し込んでしまったかもしれませんね。ある意味でそれは当然なのです。

一枚の絵・スケッチには、それぞれひとつずつ「絵画のイマジネーション」が宿っています。同じイマジネーションを“使いまわし”することは、絵画自体が「拒否」しているんですよ。“『わたしだけのわたし』にして” と絵があなたに要求しているんです。あなたはそれに応えなくてはなりません。どうやったら応えられるか、ちょっとプレッシャーですよね。

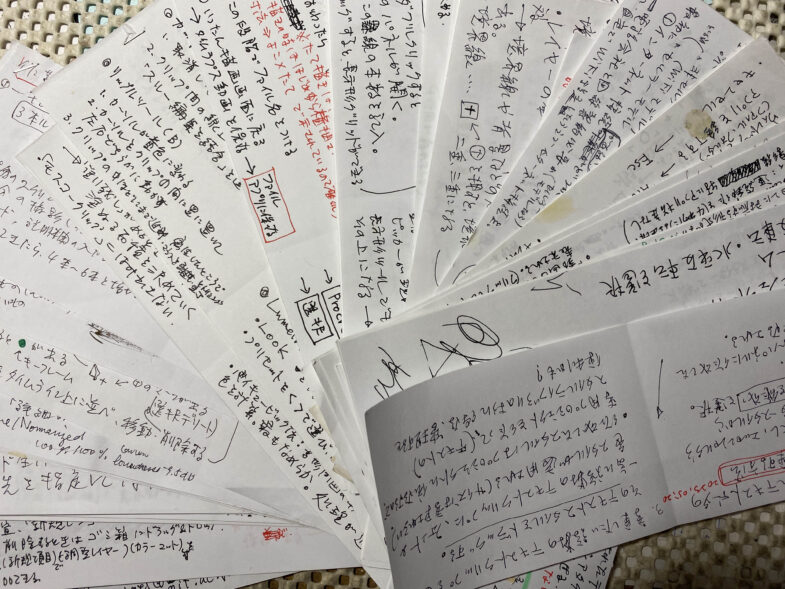

ひとつヒントをあげましょう。①モチーフ(題材)は変えないこと ②「魔法の箱」の中をもう一度覗いてみること。きっと何か大事なことが見つかります ③それをモノではなく、たとえば「色」で表現してみること の3つです。スケッチではモノだけしか見ていないことがよくあるものです。モノはまだサナギ。あなた自身の記憶の何かと結びついて、はじめてイマジネーションになるのです。羽が生え、飛べるようになるのです。魔法の箱は「奇跡の箱」でもあるんですよ。